【目次】

個性や「好きなこと」を伸ばしてあげたいけれど、勉強は…?

私たちの悩みに落合ひろみさんがアンサー!

のびのびと子供の好奇心を大切に育たいと思う一方で、受験の早期化は親にとって大きな悩み。学びは大切にしながら、知識だけ詰め込まれた人間ではなく、個性が輝く生き方をしてほしいーー。私たちDomani世代の頭を悩ませる「子供の教育」について、万博のプロデュースを始め幅広いメディアで活躍する落合陽一さんの、お母様・落合ひろみさんに「落合家流」好奇心を第一優先にするユニークな教育方針や、子育てエピソードをお聞きしました。

ゴキブリ事件からカビ事件、電話分解まで続々と事件勃発の幼少期

落合ひろみさん(以下ひろみさん):陽一は幼い頃から本当に色々なものに興味を持つちょっと変わった子でしたから、家では様々な事件がいつも起こっていたんです。たとえば、彼はずっとゴキブリを飼っていました! 普通のゴキブリとは違うのですが、マダカスカルゴキブリという大きなゴキブリが大好きで、私も親としてずっと面倒を見ておりました(笑)。普通のゴキブリよりサイズが大きくて、ふだんはキュウリなどを食べて静かに過ごしてる感じでしたね。サラダ好きなんでしょうか(笑)。

ゴキブリ以外にも、ピラニアとベルツノガエルを飼っていた時も大変でした。ピラニアは肉食ですし、カエルちゃんは動きはおとなしいのですが、頭の半分くらいある大きなお口をパカーンと開くんです。それに噛まれると毒があるので、お世話するときにも怖いですよね。

ゴキブリも、ピラニアも、カエルも、最初はもちろん、怖くて大騒ぎですよ! ただ、息子が大切に飼っている生き物を、死なせちゃいけないと思って。一生懸命にお世話をしているうちに、不思議とだんだんと慣れてくるんですよね。逆に、ご飯を食べてくれなかったりすると心配になったりもしていましたから(笑)。

ジャーナリストの夫は執筆と取材のため平日はホテル暮らしで、会うのは週末だったので、私と陽一は、私の両親と妹と一緒に実家で暮らしていたのです。なので、家族みんなで陽一の趣味に振り回されて、その都度、大騒ぎをしながらわいわいと過ごしていたのが楽しい思い出です。子供がいなければ、できなかった経験ですから。

大人の常識ではとんでもない! と思うことでも、子供が熱中していることは大事にする、というのが落合家のモットーだったんです。それを端的に表す、夫の信彦が決めた教育方針が3つありました。

落合家の子どもの才能を伸ばす3つのルール

・子供がやりたいことは積極的にやらせる

・それがとんでもないことでも怒らない ※危険なことは止める。

・集中している時は見守る ※放っておく。

私は陽一を天才といわれるような人に育てたかったので、可能性を探るために「好き!」「おもしろい!」という気持ちを育てることを何より大切にしたかったんです。私自身も好奇心が強いタイプで、「なんでもおもしろがる」という気持ちでいました。親のこうした姿勢が、子供の好奇心を育てるのかもしれませんよね。

ある時、陽一がカビの研究をしていて、地下室の部屋中にカビが繁殖してしまったことも。それは、さすがに大変でしたが「これ以上カビが増えると病気になってしまうから、ダメ」と冷静に伝え、一緒に掃除や片付けをさせたりしました。けれど、感情的に怒ることはしませんでした。陽一は幼い頃から「これは自分の研究だ!」みたいなことを、カッコつけて言う子でして(笑)、その気持ちを傷つけないようにしたかったのです。

あと、私が一番注意していたのは、集中しているときには止めないことです。遊びにでも何でも、集中して取り組んでいたら「そろそろやめなさい」などと言わないようにして、だらだらしていたり、ちょっと怪しいなというときを見計らって「まだかかるの?」みたいなことを言ってみたりと工夫をしていました。

それで寝る時間が遅くなってしまったこともときにはありましたが、比較的おおらかに許していましたね。私が家に帰ってから仕事の企画書を書いてたりすると、陽一がそれをじっと見ていて、自分もこそっと起きて何かやり始めたりすることもありました。

母親自身が好奇心旺盛であること

私はアメリカに行きたい、世界を見たいという希望があり、中学の時から本格的に英語の勉強を始めました。高校時代は留学したかったのですが、教師に止められて諦め、国内で外国人の友人相手に英語のスキルアップをしていました。

大学卒業後すぐに外資系航空会社の役員秘書として働きはじめ、その後別の外資系航空会社に転職しNYを拠点にCAとして勤務も退職。日本に戻り大手代理店と契約し、ロサンゼルスを拠点に外国人アーティストの放送権獲得やCM出演の契約締結のコーディネートなどの仕事をしました。30歳直前に本格的に日本に拠点を移してテレビ番組の制作会社を立ち上げ、音楽番組やドラマの制作にかかわる仕事をしていました。陽一が生まれたのが30代後半ですから、かなりの高齢出産でした。

母親が好奇心をもって何かに挑戦する姿を見せることは、子供にもそのような姿勢を身につけさせるのに良い影響を与えられると思います。ですから、女性も自分のキャリアを諦めないことをおすすめします。

陽一も好奇心がとても強く、興味を持ったことに熱中する子どもでした。ある日ドライバーをみつけると、「これは何をするもの?」と近くにいた私の母に聞いたそうです。使い方を教えると、ネジがあるとなんでも回すようになり、それが高じて分解ブームが始まりました。中がどうなっているのか、どういう仕組みで動くのか知りたかったのだと思います。計算機、時計など家の中で興味を持ったものは、何でも分解しました。機械の仕組みが不思議で、解体することが楽しかったのでしょうね。そして、分解したものは「元に戻さなくてはならない」と言うルールを決めていました。

普通であれば辞めさせるところですが、そんなときにも頭ごなしに叱ることはせず、たとえば置き時計を壊してしまっても「ちゃんと自分で元に戻すのよ」と、自由と責任の両方を伝え、本当に元どおりにできたときには「すごいね!天才ね!」と、思い切り褒めました。子供は褒められることが大好きですから。毎回「天才ね!」と言って褒めているうちに、本人もその気になっていったような気がします(笑)。

天才育ての第一歩、勉強を好きにさせる方法!

私自身は、そんなに勉強を意識してこなかったので、息子を育てるときに「この子はちゃんと勉強できる子にしよう!」と思ったんです。そんな私だからこそ、勉強に向かわなくなる気持ちをよく理解していました。それはまず間違いなく、“勉強が楽しくないから”ですよね! ですから、どうしたら勉強が楽しくなるか? を考えたんです。

私の母が、陽一が2歳の頃から計算機を手渡していたのですが、たとえば「みかんがここに6個ある。みかんは3つと3つに分けられて、数字を使うと3+3=6! これが計算機を使うと、パッと出てきて便利よね!」といったように、数字の概念を丁寧に説明したり、「数って便利で、あなたの役に立つものよ」というポジティブなメッセージを伝えるように工夫したりしていました。

勉強好きにさせるには、このような初歩段階が、とても大事なのではないでしょうか。子供に面白いなとか、便利だな、次の段階が知りたいな、などと思わせることができたら勝ち。その後は子供が自分で追求していくので、塾など、外の先生にお任せすればよいのです。

数学が嫌い、という子は多いと思いますが、小学生でしたら一度ゼロの段階に戻って、数の概念などの基礎を理解することが大事だと思います。

テストの点数だけを見て「もっと勉強しなさい」などと言う親も、多いのではないでしょうか。でも本当に大切なのは「どこに引っかかっているのか?」「何を間違えているのか?」ですよね。そこを丁寧に見てあげることの方が大事だと思います。

不得意なことも「いつかできる!」と言い続ける

勉強は得意だった陽一も、小さい頃は体が小さくて、運動面で苦手なことはありました。たとえば鉄棒の逆上がり。なかなかできない陽一に「あなたって、鉄棒が苦手ね」などと言ってしまうと、本人はそう思いこんでしまうので、それは絶対に言いませんでした。代わりに「いつかできるようになるわよ!」と言い続けていました。

そして、実際にできるようになったら、思い切り褒めるのです。子供が苦手なことも、いつかできると言い続けることが大事だと思います。

それでも、どうしても好きになってもらえなかったことも当然あります。それは、英語とスイミング。私も夫も英語が話せますが、陽一は英語だけは好みではなかったようです。でも、無理強いすることはありませんでした。スイミングは大嫌いだったようで、たった3回でスクールを辞めてしまいました。月謝は3ヶ月分支払ったのですが、諦めました。

色々と試してみることは良いですが、本当に苦手そうなことは、無理に続けさせないことも大事だと思うのです。誰もがパーフェクトではありませんから、できないこともありますよね。得意なことを伸ばせばよいのです。

大学ブランドにこだわらず、子供の意志を尊重し才能を開花させる

苦手といえば…一発勝負の受験も、陽一はどちらかというと苦手だったんだと思います。緊張するタイプで、試験当日にお腹が痛くなってしまったり、熱を出したり。

正直言うと、私は「東大に行ってほしいな」だとか、主人は「アメリカのIVY LEAGUE(アイビー・リーグ)に行ってほしいな」など、親としての希望が無かったわけではありません。でも、結果として本人の興味や関心に合う環境へ行ったからこそ、今の彼があります。子供の意志を尊重し、無理に親の希望の道へ進ませるべきではないと、確信しています。

アメリカ人の友達ママは、息子さんが弁護士になる直前に突然「農夫になる!」と言って、農業の道へ転身。最初こそ動揺し悲しんでいましたが、その後息子さんはアグリテック企業の経営者として大成功! 後年彼女と会った時、「あの時、子供の意志を尊重して良かった」と大成功を喜びあったのでした。

子供の意志を信じて見守る姿勢が大事だということが、よくわかるエピソードですよね。特に変化の早いこれからの時代は、未来がどうなるかなんてわかりませんから、親の価値観であれこれ指示をしない方がよいのです。

もし今の時代に、もう一度育児ができるとしたら?

今、孫がいるのですが、最近の子供はカメラを向けるとすぐに上手なポーズができて、自己表現ができますよね! それって、素晴らしいことだと思うんです。誰もがSNSで自己表現ができる新しい時代に生まれ育ったからこそですよね。

今の時代は、たとえば子供がピアノが大好きだとして…将来を見据え、プロのピアニストになれるほどの腕前ではないからといって、無理に辞めさせるような必要はないと思うんです。これからは今までとは違う方法で、好きなことを仕事にできるかもしれない。そんな可能性を秘めた時代でもあります。

もし今育児がもう一度できるなら、この時代だからこそできることを自由に経験してみたい! 現在育児をされているみなさんも、新しいことを積極的に取り入れ、それを子供と一緒におもしろがりながら、ご自身の好きなことも諦めずに過ごしていただきたいと思います。

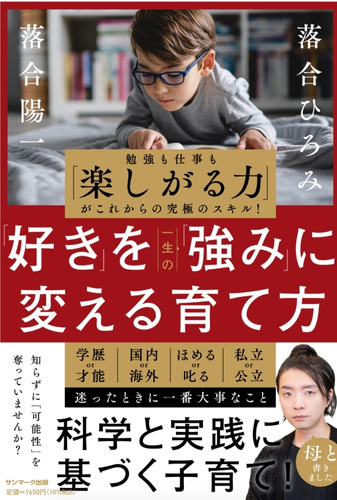

ーー新しい時代の変化を、ポジティブに捉え目を輝かせて語る落合ひろみさん。母親の好奇心と、なんでもおもしろがる柔軟な精神こそが、天才を育てるいちばんの鍵かもしれません。そんな落合陽一さんの幼少期の様子や家庭での教育方針がよくわかる『「好き」を一生の「強み」に変える育てかた』(サンマーク出版/定価¥1,650)好評発売中です!

落合ひろみ・落合陽一 著/サンマーク出版 刊

落合ひろみ×落合陽一親子が実践・検証した「これからの子育て」

個性や「好きなこと」を伸ばしてあげたい。でも、勉強も早くから準備しないといけない!?

子どもの好きなことを伸ばしたい、関心を深めたいと思う一方で、受験の早期化は親にとって大きな悩み。仕事の傍らの子育ての期間には、勉強に加え、どうしたらその子ならではの才能を伸ばしてあげられるのかと、どのような工夫をしたらよいのか。著者である落合ひろみさんの子育てエピソードと科学的なエビデンスも含めて、「才能を伸ばす」子育ての仕方をまとめ、勉強や受験、英語教育、学歴か才能か、国内か海外か、公立か私立か、ほめるか叱るか……など親御さんの悩みに向き合った1冊。