【お受験ママの相談室 |第25回】子どもをお勉強に向かわせたい時は? 子どもに必要な力とは?

〈お話を伺った方〉

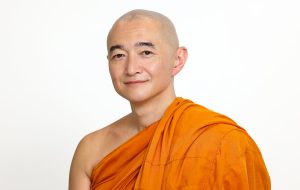

保育士 てぃ先生

聞き手・原稿:教育ジャーナリスト 田口まさ美

Instagram:@masami_taguchi_edu

──現役の保育士でありながら、テレビ番組やSNSで、いつもあっと驚く子どもに効果的な育児法を教えてくださるてぃ先生。「てぃ先生に質問シリーズ」第2回目! どの質問にも、大納得のご回答。Q&A方式でお届けします。

Q:遊びに夢中な子ども。そろそろお勉強に向かわせたい時どうしたらいい?

てぃ先生:これはよくありますよね。子どもが1人で遊んでいる時に、「そろそろ勉強しなさい!」といっても、なかなか言うこと聞いてくれない。原因は、遊んでいる子どもの気分が切り替わらないことにあります。そもそも、その声が耳に入っていないというケースも多いです。こういう場合は、親が最後5分は一緒に遊ぶことをお勧めしています。

子ども目線になってみましょう。今、遊んでいる世界に没頭しているのに、急に別の世界を言葉で提示されても、ピンとこないわけです。ですから、子どもが遊んでいる世界に、一度ママが一緒に入るのです。

例えば、子どもが電車で遊んでいたとしたら、まずはママが、その電車の世界に入っていって、子どもと目線を合わせ、「ガタンゴトン♪」と一緒に遊びましょう。そして、ママの存在を子どもが認識したら、「そろそろ一緒に勉強しようか?」と誘ってみる。つまり、ママが自分の世界に入ってきた。→それから「一緒に勉強しよう」となったら、子どもも受け入れやすくなるんです。

子ども個人の遊びの世界から、子ども個人で勉強に向かわせるのも難しいですし、個人で遊んでいた子どもに、急にママと一緒に勉強しよう、と言うのも難しい。どちらも、急に今までの世界と断絶してしまいますから。でも、<一緒に遊んでいたママと、一緒に勉強を始める>となれば、そこにある種の「継続性」が生まれます。だから、子どもも納得しやすいんです。

“子どもの世界にいない人の声は、子どもには届きません”

Q:てぃ先生が思う、幼少期の子どもに必要な力、ついていたら良いんじゃないかと思う力って、どんなものですか?

てぃ先生:すごい広い定義で言っちゃうと、 いわゆる「生きる力」っていう表現になるんだと思います。それはつまり、ものすごい極論で言うと「 明日ママとパパがいなくなっても 一人で生きられる力」のことなんだと思うんですよ。

「自分で料理しよう」などという話ではなくて、 わかりやすく言えば「世渡り上手」のようなことです。 例えば、親は「 嘘をつくな」と言いますよね。でも現実には、 うまく嘘をつける人間の方が 、社会では得する確率が高いですよね。

僕の場合は、大学生時代、よく寝坊をしていて遅刻することがあったんです(笑)。今でこそ遅刻はしませんが、遅刻の場合も「寝てました」と正直に言わなくても、「遅延証明書をもらう」とか(笑)うまい逃げ道があったりしますよね。子どもの頃は、正直でありなさいと教えられるのですが、社会人になってからは、うまく生きるための方法をたくさん知っている方が賢い、ということが多いです。

ある時、園で、僕に抱っこしてほしかった女の子が「あ〜あ、昨日 XXちゃんが抱っこしてもらってたの、羨ましかったな。私もしてほしかったのに」と、僕の隣に来て、さりげなく、でもしっかり聞こえる声でつぶやいたんです。そんなことをされたら、思わず「してあげるよ!!」ってなりますよね。そういう技こそ、その子の生きる力だと思うんです。

ですから、子どもが嘘ついた時にも「嘘つくのやめなさい!」「そんなの言い訳でしょ!」など、つい子どもを否定しちゃうと思うのですが、「嘘ついてるな」と思っても、一旦その嘘を最後まで聞いてあげることも大事だと思うんです。つまり、子どもの言動や行動を遮らないことです。

例えば子どもがハサミで切っているとします。どう考えても、使い方を間違えていて、うまく切れなそうだとしても、すぐには口を出さない。やらせてみて、結果こうなったという事実があれば、そうするよりもこっちが良かったと失敗から学ぶ経験になります。

「先回りしない」と言うことですね。

タイパやコスパということが気になる保護者は多いと思います。どうしても子どものやることが気になって、いろんなことに口を出しがちなんですよね。それは、優しさではあるのですが、子どもにとっては案外良い方向にいってないな、と感じることもあります。

お子さんがハサミを上手に扱えない姿を見て「危ないから怪我するだろう」と思って鋏を渡さないのは、子どもを信じられない姿勢です。逆に、「今は上手にできていないけど、できるようになるだろう」と思ってハサミを渡すのは、子どもを信じる姿勢です。

子どもを信じられず、その瞬間だけを見て「危ない」と思ってハサミを渡すのをやめてしまう園に通った3年後と、最初は使えなくても、後々使えるようになるだろうと信じてサポートしながらハサミを渡す園に通った3年後。どちらが子どもが成長すると思いますか。僕は結局は、大人が先回りしない方が子どもは育つし、コスパ・タイパも良いと思うんですよね。

「子どもを信じられるか、信じられないか」は、

「今だけを見るか、ちょっと先を見られるか」の違い

てぃ先生プチ知識──

僕が学生の時に、一度だけカンニングをしてしまったんです。そして、運悪くその時たまたま見回りに来た先生に見つかってしまいました。その日、学校から家に電話がかかってきて、母親は、電話口で先生からその話を聞き、まず僕に「カンニングしたの?」と確認したんです。とっさに僕は、「してない」って答えちゃったんですね。そしたら、母が「うちの子が、カンニングしていないと言っていますので」と言って電話を切ってくれたんです。驚きと共に、その時自分を信じてくれた母を見て、「二度と同じ過ちはしない」───と深く心に誓った出来事でした。カンニング自体は、悪いことです。でも、「これは嘘かな?」と思っても、子どもを信じる姿勢を見せた方が、逆に子どもが伸びることも、あると思います。

田口:いかがでしたか。たくさんの子どもを見てきたてぃ先生ならではの、深いアンサーでした。次回は、「どうしたらイライラしないでいられる?」「どんな保護者が素敵だと思うか」など、さらにママの心に染みるお話を、お聞きします!

前の記事:小学校受験直前!大人気保育士てぃ先生に聞くシリーズ〈1〉【お受験ママの相談室 vol.24】

次の記事:大人気保育士てぃ先生に聞くシリーズ〈3〉【お受験ママの相談室 vol.26】←近日公開!

教えてくれたのは…

保育士 てぃ先生

現役の保育士でありながら、SNSの総フォロワー数が200万人を超え、幅広い分野で活躍中。その具体的な育児法は斬新なアイディアに溢れ、世のママパパから圧倒的な支持を得ている。著書は累計70万部を突破、全国での講演活動は年間50本以上で、他園で保育内容へのアドバイスを行う「顧問保育士」の創設と就任など、保育士の活躍分野を広げる取り組みにも積極的に参加している。

Interview&Writing

教育ジャーナリスト 田口まさ美

株式会社小学館で編集者として初等教育教員向けコンテンツ中心に教育、学習、子どもの心の育ち、非認知能力・海外の教育などの取材を経験。同社にてファッション誌編集含め23年以上(教育編集者として10年以上)携わり2022年独立。現在教育ジャーナリスト・編集者として留学・進路などの情報を発信、本連載を担う。カナダ留学中の娘の母。Starflower inc.代表取締役。

▶︎Instagram:@masami_taguchi_edu

あわせて読みたい