そもそも「共依存」とは?

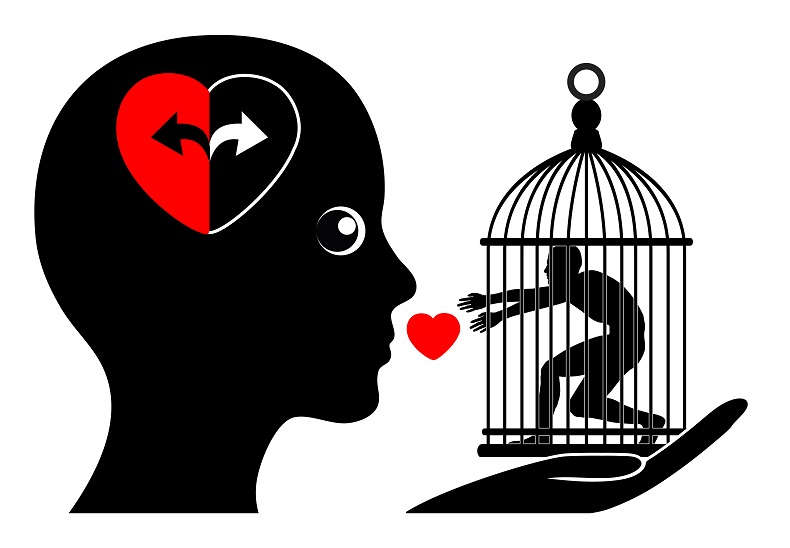

「共依存」とは、「依存者」と「共依存者」が相互に依存している状態のこと。何かに病的に没頭してしまうなど普通の生活が困難な「依存者」と、過度に自分を犠牲にして「依存者」の世話をする「共依存者」の構図です。

一見、「共依存者」が被害者なのかな? と思いがちですが、「共依存者」は「依存者」に必要とされることに自分の価値を見出し、満足感を得ているため、献身的な行為や精神的な面を含めたコントロールを繰り返します。共に抜け出せないのが「共依存」なのだそう。

「共依存親子」の特徴とは?

上記でご説明した「共依存」は、どのような間柄でも起こる可能性があります。なかでも親子間で起こるのが「共依存親子」と言われるもの。親と子、特に母と娘のように同性間で生じやすいとされています。特徴的な現象を詳しくみていきましょう。

自立する年齢になっても、お互い離れて暮らせない

さまざまな理由で、成人しても同居している親子はいますし、そのような家族の選択肢もあるでしょう。とはいえ「共依存親子」の場合は、「離れることができない」というのが問題点。お互いが依存しあっているため、物理的、心理的な自立ができません。

経済援助が当たり前だと思っている

やむを得ず支援を受けている場合もあるかもしれませんが、「共依存親子」の場合は、与える方も受け取る方も当然の行為となっています。特に受け取る方には、親への感謝や申し訳ないという気持ちがないようです。脛をかじり続けている「依存者」と、甘やかして金銭を与え続けて労働意欲などもダメにする「共依存者」という特徴的なケースです。

お互いに依存している自覚がない

周りから見ると違和感のある親子関係も、当事者たちは全くおかしいという認識がないことが多いのだそう。しかし実際の行動が上記に当てはまったり、他者から見て親子の距離感や関係性が「アレ?」と不自然な場合は、「共依存親子」の可能性があるでしょう。

「共依存親子」になってしまう原因とは?

子は親に育てられることが主なので、「共依存親子」というのは親である「共依存者」が、子である「依存者」との関係を形成するパターンが多いようです。どのようなことが要因となるのでしょうか。