冬場の洗濯は、気温や湿度の影響で乾きにくく、干し方に工夫が必要です。外干しと室内干し、それぞれにメリットとデメリットがあり、環境や条件によって適した方法を選ぶことが大切です。本記事では、創業80余年の歴史を持つ京都発祥の染み抜き・お直し専門店である「きものトータルクリニック吉本」さんに冬の洗濯物を効率よく乾かすための具体的な方法をお聞きしました。早速、見ていきましょう。

冬の洗濯物、外干しと室内干しのメリット・デメリット

ここでは、外干しと室内干しそれぞれの特徴を紹介します。

冬の外干しのメリットと注意点

冬に外干しをする最大のメリットは、日光の殺菌効果と風による自然乾燥です。晴れた日中に風通しのいい場所に干すことで、低温でも乾燥が進みやすくなります。また、紫外線には除菌効果があるため、衣類を清潔に保ちたい方にも適しています。

ただし、冬の外干しは天候の影響を強く受ける点に注意が必要です。気温が低い日や湿度が高い日には乾燥が遅れ、気温が氷点下になる地域では洗濯物が凍る可能性もあります。また、冬は日照時間が短いため、午後3時ごろまでにある程度乾くかどうかが重要です。

(c) Adobe Stock

<外干しをするときのポイント>

・気温が上がってくる朝の9時頃から干しはじめ午後3時ごろまでに取り込むのが理想的。

・風通しのいい場所に干すと、湿気がこもらず乾燥しやすいでしょう。

・寒冷地では、霜や凍結を防ぐために、軒下やベランダの屋根がある場所を活用するといいでしょう。※冬でも湿度が高い地域では室内干しがおすすめ。

室内干しの利点と適した環境

室内干しは、天候や気温に左右されず、安定して洗濯物を乾かせるのが大きなメリット。特に、雪や雨が多い地域では、外干しよりも室内干しの方が確実に乾燥できます。また、花粉や排気ガス、PM2.5などの影響を受けないため、アレルギーを持つ方や小さなお子さまがいるご家庭でも安心して洗濯物を干すことができますよ。

一方で、室内干しは湿気がこもりやすいため、換気をしないとカビや結露の原因になることがあります。特に、風通しが悪い場所に干してしまうと、乾燥に時間がかかり、生乾きの臭いが発生することもあります。暖房を使用する冬は室内が乾燥しがちですが、洗濯物を干すことで湿度が上がりすぎる場合もあるため、湿度管理を意識することが大切です。

<室内干しを快適にするポイント>

・サーキュレーターや扇風機を使い、空気の流れを作ることで乾燥を早めましょう。

・除湿機を活用すると、湿気を効率よく取り除きながら乾燥できます。

・洗濯物同士の間隔をしっかり空け、部屋干し専用のハンガーを使うと、乾燥ムラを防げます。

冬の洗濯物、何時間で乾く? 乾燥時間の目安と工夫

ここでは、乾燥時間の目安と効率的な乾かし方を紹介していきましょう。

外干しの場合の乾燥時間の目安

冬に外干しをした場合、洗濯物が乾く時間は気温・風の強さ・日照時間によって大きく変わります。一般的な衣類(シャツ・タオル・薄手の衣類)なら、晴れた日に約4~6時間ほどで乾くことが多いです。しかし、以下のような条件では乾燥時間が長くなります。

気温が5℃以下の日:水分の蒸発が遅くなり、乾燥に8時間以上かかることも。

風が弱い日:空気の流れが少ないと、湿気が洗濯物の周囲にとどまり、乾燥が進みにくいでしょう。

曇りや湿度が高い日:日光の影響が弱く、乾燥に10時間以上かかることも。

室内干しの乾燥時間と短縮の工夫

室内干しの場合、外干しよりも乾燥に時間がかかることが一般的です。平均的な乾燥時間は6~12時間程度ですが、気温や湿度によってはさらに長くなることもあります。特に、エアコンを使っている部屋では湿度が低く、乾燥が早まりやすい一方で、暖房を使わない部屋では乾燥が進みにくい傾向があります。

室内干しを短時間で済ませる工夫として、以下の方法が効果的です。

1. 風を当てる(サーキュレーター・扇風機の活用)

洗濯物の周りに風を流すことで、水分が早く蒸発し、乾燥時間が大幅に短縮されます。特に、サーキュレーターを上向きにして空気を循環させると、均一に乾きやすくなりますよ。

(c) Adobe Stock

2. 除湿機を使う

部屋の湿度が60%以上になると、乾燥が遅くなります。湿度50%以下で低ければ低いほど乾燥速度を高めることができます。

3. 干し方を工夫する

洗濯物同士の間隔を5cm以上空けると、湿気がこもりにくくなります。また、厚手の衣類は裏返して干すと、乾燥ムラを防ぐことができます。

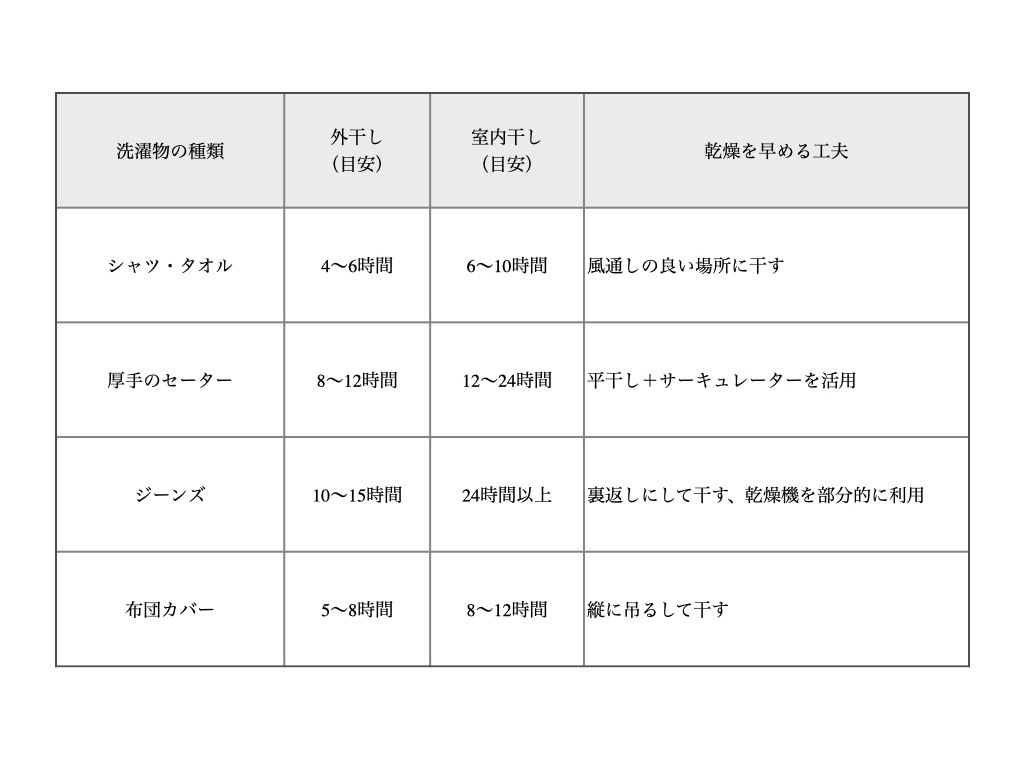

洗濯物の種類別・乾燥時間の違い

洗濯物の種類によって、乾燥時間には大きな差があります。素材や厚みによって適切な干し方を選ぶことで、乾燥効率を高めることができます。

洗濯物が乾きにくいときの対策

乾燥時間が長くなりがちな冬場でも、以下のような対策をとることで、短時間で乾かすことが可能です。

ハンガーを2本使ってシャツの肩幅を広げる

空気の通り道を確保し、内側までしっかり乾燥。

洗濯物を干している下に新聞紙を敷く

水分を吸収するので、乾燥スピードが上がります。

洗濯物をアーチ状に並べる

空気の流れができ、乾きやすくなります。

天気や気温による乾燥の違いとは?

冬の洗濯物の乾燥は、天気や気温の影響を大きく受けるます。環境に応じた干し方の選び方を押さえておきましょう。

(c) Adobe Stock

晴れた日と曇りの日の乾燥の違い

晴れた日は気温が低くても、風と日光が乾燥を助けるため、外干しが有効です。一方、曇りの日は湿度が高くなりやすく、外干しでも乾きにくい場合があります。そんな時は、風通しのいい場所を選びましょう。

気温と湿度が乾燥に与える影響

気温が5℃以下になると、外干しの水分蒸発速度が遅くなり、乾燥に時間がかかることがあります。湿度が高い日は、外干しよりも除湿機を活用した室内干しの方が効率的なこともあります。

最後に

冬の洗濯物の干し方は、外干しと室内干し、それぞれの特性を理解し、環境に合わせて工夫することが大切です。適切な時間帯や乾燥方法を取り入れることで、冬場でも清潔で快適な衣類を保つことができます。自分の生活スタイルに合った干し方を見つけて、効率よく洗濯をこなしていきましょう!

TOP画像/(c) Adobe Stock

あわせて読みたい