Contents

ゼネラリストとは何か?定義を解説

ゼネラリストは、スペシャリストと対照的な存在として扱われています。両者の違いを知ることは、自身のキャリア形成や従業員の育成をする際に重要です。

まず最初に、ゼネラリストの定義やスペシャリストとの違いなどを紹介します。

広く浅いオールラウンダーを指す

ゼネラリストとは、幅広い分野の知識や技能を持ち、さまざまな業務に対応できる人材のこと。多様な領域に対して一定の理解と能力を有し、柔軟な思考力と適応力を持っています。

ゼネラリスト【generalist】

《「ジェネラリスト」とも》いろいろな分野の知識や能力をもっている人。

小学館『デジタル大辞泉』より引用

たとえば、管理職やマネージャー職などは、ゼネラリストに適している仕事のひとつです。幅広い業務を担当する人事や、総務などにも向いています。

幅広い業務の経験があるため、多くの企業で重宝される存在といえます。ビジネス環境が急速に変化する現代において、ゼネラリストの役割はますます重要になっていくと考えられるのです。

ゼネラリストが古いといわれる理由

多様な業務がこなせるゼネラリストですが、一方で「古い」「今の時代には必要ない」といった声も聞かれます。そういわれる理由には、これまでの終身型雇用から、ジョブ型雇用が注目されるようになった社会的背景が関係しています。 AI技術の発展により、広く浅い知識で対応できる業務は自動化され、ゼネラリストの役割が縮小していることも理由のひとつです。

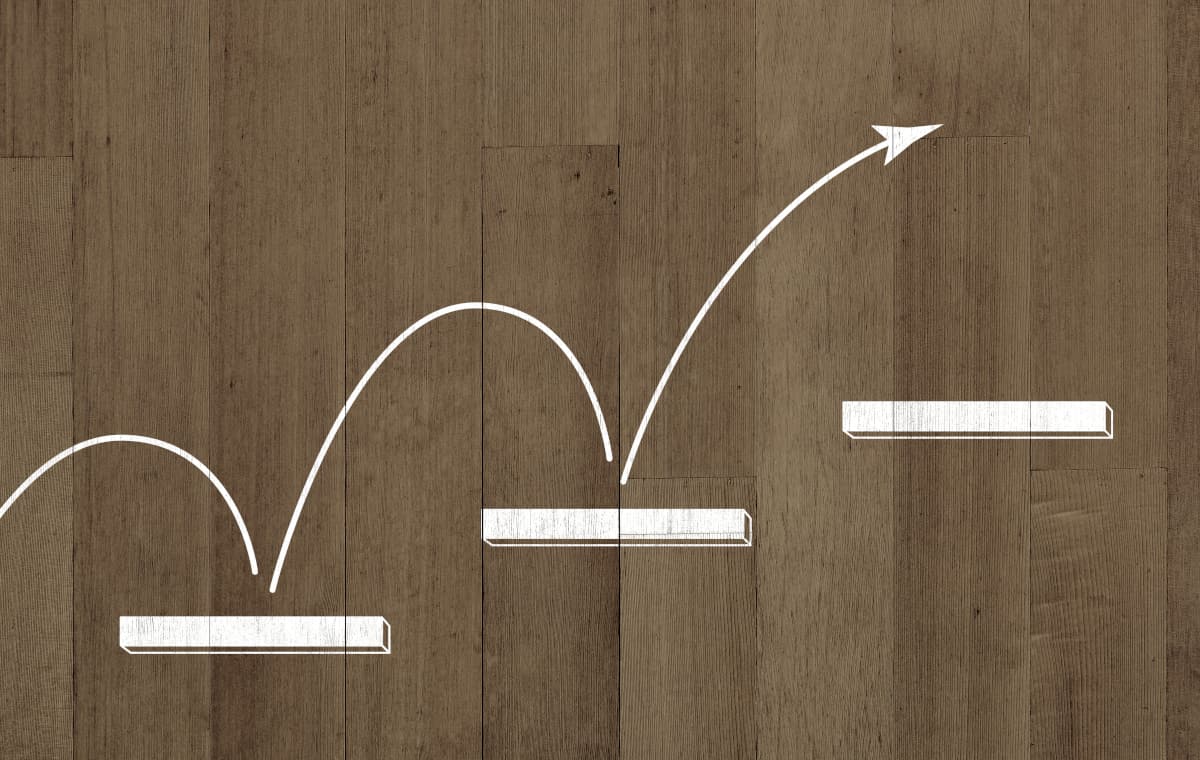

しかし、複雑な問題解決や部門間の連携が必要な場面では、経験をもとにした総合的な視点が欠かせません。 現代のゼネラリストには幅広い知識に加え、特定分野での専門性を併せ持つ「T型人材」としての成長が期待されています。

組織全体を見渡せる視点と、時代の変化に適応する柔軟性を持つことが、これからのゼネラリストには求められています。

スペシャリストの違い

ゼネラリストとスペシャリストの違いは、知識と専門性の幅にあります。

ゼネラリストの強みは、柔軟な思考と適応力を生かした部門間の連携能力などです。組織全体を俯瞰し、複雑な問題へ多角的なアプローチができます。 スペシャリストの強みは、特定分野に対する深い知識や高度な技術を持ち、専門的な課題解決に力を発揮するところです。

現代のビジネス環境では、両者の特性を併せ持つ人材が求められているといえます。

ゼネラリストの特徴

(c)Adobe Stock

ゼネラリストの定義はわかっても、具体的な人物像はイメージしにくいかもしれません。もっと理解が深まるよう、代表的な特徴について紹介します。

物事を多面的に見られる

物事を多面的に見る能力は、広範囲の知識と経験を持つゼネラリストならではの特徴です。さまざまな角度から問題を分析して解決策を提案できることから、組織の中で重要な役割を果たします。

たとえば、新商品開発の場面では、マーケティング・財務・生産など、複数の部門の視点を踏まえた総合的な判断が可能です。この能力は複雑な問題に直面した際、より創造的で効果的な手段を見いだすのに役立ちます。

また、ゼネラリストは異なる専門分野の橋渡し役としても活躍します。各分野の専門家の意見を理解し、それらを統合して全体像を把握可能なため、チームの連携を円滑にする作用が期待できるのです。

柔軟性が高い

続いて、高い柔軟性もゼネラリストの特徴です。新しい状況や課題が次々発生し、急速な変化を遂げるビジネス環境へも迅速に適応できる能力を持っています。

ビジネスの場では、組織の再編や新規プロジェクトの立ち上げなど、未知の領域に直面することが多々あります。そんな環境でもゼネラリストなら、これまでに培った経験や知識を応用しながら対応できるのです。

柔軟性はイノベーションを促進し、組織の競争力を高める上で重要です。異なる部門や専門家と連携して働く際にも活かせます。

幅広い業務に対応できる

幅広い業務に対応できる点も大きな特徴です。ゼネラリストは多様な知識と経験を持つため、組織内のさまざまな役割や任務を柔軟にこなせます。

例を挙げると、営業・企画・人事など、異なる部門の業務を一定のレベルで遂行できる能力を持っています。この特性により、組織の人員配置の柔軟性が高まり、急な人事異動や新規プロジェクトの立ち上げなども迅速に対応することが可能です。

さらに、部門間の連携をスムーズにし、組織全体の効率を向上させる役割も果たします。ただし、特定分野での深い専門性が求められる場面では、スペシャリストの補完が必要になることもあります。

ゼネラリストに向いているのはどんな人?

(c)Adobe Stock

ゼネラリストを目指したくても、自分の特性がマッチしていないとなかなかうまくいきません。ゼネラリストに向いている人が持つスキルや気質などを紹介します。

コミュニケーション能力が高い

高いコミュニケーション能力を持つ人は、ゼネラリストに向いています。そこに幅広い知識が合わされば、異なる専門分野の人々とコミュニケーションを取ることも容易です。

たとえば、ある企業のプロジェクトで、営業・技術・財務など異なる部門のメンバーが集まった場合、ゼネラリストはそれぞれの専門用語や考え方を理解できるため、橋渡し役として機能します。その存在により、チーム全体の意思疎通が円滑になり、プロジェクトの成功へつながるのです。

顧客との対話においても、相手の立場や背景を理解しながら、適切なコミュニケーションが取れます。

好奇心旺盛である

好奇心旺盛な性格も適性のひとつといえます。多様な分野に関心を持ち、新しい知識や経験を積極的に求める姿勢が必要です。ゼネラリストは常に学び続け、幅広い視野を養わなければなりません。

そのためにも、ビジネス書だけでなく、芸術や科学など異分野の本を読むことが大切です。身になれば創造的な問題解決能力を高められるでしょう。好奇心旺盛な性質は、変化の激しい現代社会において特別な価値を持っています。

組織自体の適応力を高めるには、新しい技術やトレンドへ常時アンテナを張り、柔軟に対応できる人材が必要です。ただし、興味の対象が広すぎると専門性が不足する可能性もあるため、バランスを取ることが求められます。

自ら学ぶことができる

学習意欲が高く自ら学べる人は、ゼネラリストに向いています。能動的に学ぼうとする姿勢は、常に変化する環境へ適応し、新しい知識やスキルを獲得する上で不可欠です。

ゼネラリストは自主的に学習機会を見つけ、効果的に知識を吸収する能力に長けています。一例ですが、業界の最新トレンドを把握しようと定期的に専門誌を読んだり、オンライン講座を受講するなどして日々研鑽しているのです。 また、書籍やウェビナーといったさまざまな学習方法を組み合わせながら、効率的に知識を習得する努力を欠かしません。

自己学習によって常に自身のスキルセットを更新しているため、組織の中において貴重な存在であり続けることができるのです。

【従業員】ゼネラリストのメリット・デメリット

(c)Adobe Stock

ゼネラリストを目指す人には多くのメリットがありますが、デメリットも存在します。従業員の立場から見た、メリットとデメリットを紹介します。