Contents

絵本を読み聞かせることのメリット

数多く発行されている子ども向けの絵本。絵本の読み聞かせには、どのようなメリットがあるのでしょうか?

(C)Shutterstock.com

親子のコミュニケーションが深まる

絵本の読み聞かせによる大きなメリットは、親子のコミュニケーションが深まるという点です。絵本を読み聞かせる間、1つの絵本を見て過ごすことで親子の親密感が高まります。読み聞かせをするとき、子どもをひざの上に乗せたり、一緒に布団に入ったりすることで、スキンシップもにもなるのです。

親が絵本を読む声は、子どもに安心感を与え、リラックスした気持ちにさせるでしょう。絵本を読んでくれることや、そばにいてくれることに対して愛情を感じる可能性もあります。

忙しくてなかなか密なコミュニケーションが取れない場合、絵本の読み聞かせをきっかけに、1つのことに一緒に取り組む時間を持つのもおすすめです。

▼あわせて読みたい

想像力と感情が豊かになる

絵本の読み聞かせは、子どもの想像力を養い、感情を豊かにしてくれるものです。

絵本を読み聞かせると、子どもは絵本の次の展開を想像します。どんな話になるのかと考えを巡らせながら話を聞くことで、子どもの想像力が養われます。想像力が豊かになると、成長したときに広い視野で物事を見られるようになるでしょう。

また、絵本の登場人物がいろいろな経験をして、さまざまな感情を抱く様子を聞きながら、子どもも感情移入していきます。登場人物と一緒に楽しんだり、悲しんだり、わくわくしたりすることで、感情が豊かになっていくのです。

▼あわせて読みたい

集中力が身に付く

読み聞かせをすると、集中力が身に付くということも考えられます。

幼い子どもが集中できる時間は、それほど長くはありません。最初の頃は途中で飽きてしまい、絵本が終わるまで話を聞けないこともあるかもしれません。しかし、読み聞かせを習慣にすると徐々に集中力が付いてきます。繰り返し読み聞かせをすることで、次第に絵本の内容に興味を持つようになり、最後まで話を聞けるようになるのです。

最後まで聞かせようと無理強いすると、読み聞かせの楽しさよりも嫌な気持ちが大きくなってしまうかもしれません。最初のうちは短い絵本を選んだり、2回に分けて読んだりしてもよいでしょう。

▼あわせて読みたい

子どもに伝わる読み聞かせのコツ

絵本を読み聞かせるときには、読み方を工夫するとより子どもに興味を持ってもらえます。子どもに伝わる、読み聞かせのコツをご紹介します。

(C)Shutterstock.com

ゆったりした雰囲気を作る

絵本の読み聞かせをするには、ゆったりした雰囲気を作ることが大切です。周囲から他の音が聞こえていると絵本に集中できないため、テレビを消したり、スマホを見えない場所に置くなどして、集中できる環境を作りましょう。

お気に入りの椅子に座らせるなど、リラックスした状態で読み聞かせすると、子どもも話を聞きやすい状態になります。慌てて読むことがないよう、余裕を持って読み聞かせの時間を持つのがおすすめです。

子どもを楽しませるという気持ちだけでなく、親が一緒に楽しむのも重要なポイント。親がリラックスして楽しんでいる様子が伝われば、子どもも読み聞かせの時間が楽しくなり絵本に集中してくれるでしょう。

▼あわせて読みたい

子どものペースに合わせる

絵本を読むときには、子どものペースに合わせるのが大切です。大人のペースで読み進めてしまうと、子どもが付いてこられなくなる可能性があります。そのような状況が続くと、絵本への興味が薄れてしまうかもしれません。ただ文字を追っていくのではなく、読んでいるときに子どもがどんな反応をしているか、しっかりチェックしながら読むのがポイントです。

子どもによって理解の度合いや興味を持つ対象は異なるため、絵本に対する反応はさまざま。絵本の内容に付いてこられているかどうか、何に興味を示しているかを見てみましょう。絵に興味を持つページなどがあれば、そのページをゆっくりと眺めて、親子で会話するのもおすすめです。

▼あわせて読みたい

声や動きを工夫する

読み聞かせのときの声や動きを工夫すると、子どもが絵本に興味を持ちやすくなります。読み方に強弱をつけたり、感情に合わせた声色を出したりしてみましょう。子どもが笑ったり、興味を持ったりする場所があれば、その部分を繰り返すのもおすすめです。泣くシーンがあれば泣きまねをしたり、内容に合わせて絵本を動かすなど、動きを付けてもよいでしょう。

ただし、声や動きがあまりオーバーになり過ぎないようにすることも大切です。過剰に演出してしまうと、絵本の内容よりもその演出の方が頭に残ってしまいます。また、絵本を動かし過ぎると、子どもの集中力がそがれてしまう可能性もあります。動くのは、子どもの集中力を邪魔しない程度に抑えましょう。

▼あわせて読みたい

1歳児の絵本選びのポイント

子どもの絵本は、年齢に合ったものを選んであげたいものです。では、1歳児のための絵本を選ぶには、どのようなポイントに注意すればよいのでしょうか?

(C)Shutterstock.com

音やリズムが楽しめるもの

1歳児におすすめなのが、音やリズムが楽しい絵本です。例えば、「トントン」「ザーザー」「ワンワン」のようなオノマトペは1歳児でも覚えやすく、興味を引きます。オノマトペは文字から状況がイメージしやすく、言葉にリズム感があるため、子どもの印象に残りやすいです。また、子どもは繰り返しが好きな傾向があるため、同じ単語が繰り返し使われているような絵本もおすすめです。

成長には個人差がありますが、1歳頃になると徐々に言葉を覚え、発し始めます。この時期に音やリズムを楽しむ絵本を読み聞かせることで、子どもがまねをして、たくさんの言葉を覚えるきっかけになるでしょう。

見て、触って楽しめるもの

1歳児の頃はまだ、お話の内容を完全に理解するのは難しいです。しかし、絵に興味を持ってもらえれば、それだけでも絵本を楽しめます。この頃は色や形を認識できるようになってくる時期のため、見て、触って楽しむ絵本を選ぶのがおすすめです。

カラフルな色使いのものは目を引きますし、動物やキャラクターが出てくる絵本には、興味を持ってくれる可能性が高いです。宝探しのように隠れているキャラクターを見つけるなど、遊びの要素が入っている絵本も1歳児にぴったり。

また、ページに穴が開いていて、めくると新たな絵が出来上がるなど、しかけが付いた絵本を選んでも◎。布絵本など、違った素材が使われている絵本も、触って楽しむことができます。

日常生活を学べる知育系も人気

絵本は言葉や想像力を育むだけでなく、日常生活を学ぶこともできます。1歳頃はさまざまな習慣を身に付けていく時期のため、知育絵本を活用すると、生活習慣を楽しく身に付けられるのです。

例えば、「おはよう」「さようなら」といった、あいさつを学べる絵本もあります。歯磨きをテーマにした絵本では、子どもが嫌がりがちな歯磨きを、楽しいイメージに変えてくれるでしょう。知育絵本を上手に取り入れると、子どもに押し付けることなく、必要な生活習慣を伝えることができます。

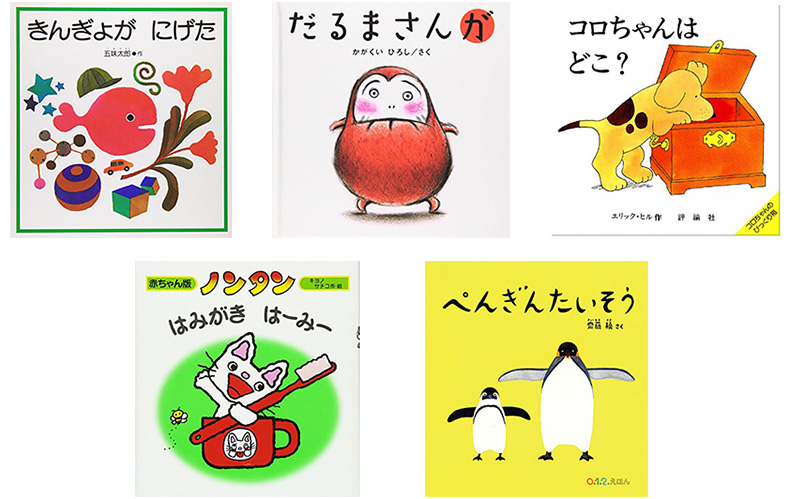

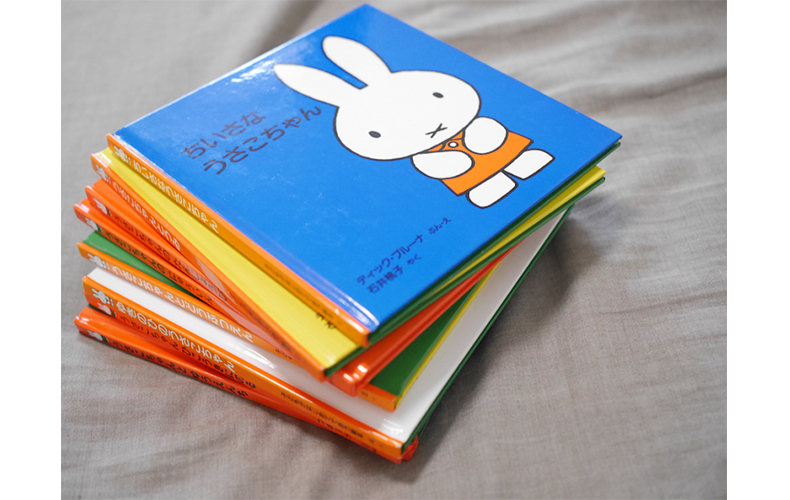

1歳児におすすめの定番絵本

絵本は数多く出版されていますが、その中でも広く人気があり、定番といわれるものがあります。1歳児におすすめの、定番絵本3選をご紹介します。

(C)Shutterstock.com

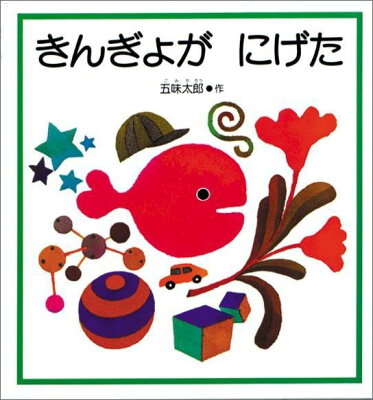

隠れた金魚を見つける『きんぎょがにげた』

『きんぎょがにげた』は、金魚鉢から逃げ出した1匹の金魚を見つける絵本です。五味太郎の代表作ともされるこの絵本は、1982年に出版されて以降、多くの人から愛され続けています。

カーテンの模様や植木鉢など、さまざまな場所に隠れる金魚を探すことに、いつの間にか夢中になってしまうはず。子どもと一緒にページをめくりながら、金魚を探して楽しむ絵本です。

五味 太郎『きんぎょが にげた 』

歩き始めた子にぴったり『どんどこ ももんちゃん』

『どんどこ ももんちゃん』は、2001年に発売された絵本です。ももんちゃんシリーズの代表作で、「第7回日本絵本賞」も受賞しています。

おむつ1枚でどんどこ前に進んでいくももんちゃんの物語は、歩き始めた子にぴったり。くまに通せんぼされたり、転んだりしても負けずに進んでいくももんちゃんからは、力強さが感じられるのではないでしょうか。、「どんどこどんどこ」という繰り返し言葉は、子どもの気持ちを引き付けます。また、ももんちゃんがたくましく進んでいく様子に、子どもを心配する親の気持ちも励まされるかもしれません。

とよた かずひこ『どんどこ ももんちゃん』(ももんちゃん あそぼう)