Summary

- お花見はもともと梅を鑑賞するのが主流で、その後桜を鑑賞する形に変化した

- お花見に食べるのは「三色団子」「桜餅」「お花見弁当」など

- 日本三大桜は「三春滝桜」「山高神代桜」「根尾谷淡墨桜」

いつから始まった?お花見の歴史

そもそもお花見はいつごろから始まったのかご存知ですか?その起源と歴史について解説します。

起源は奈良時代

日本で花を観賞する行事が生まれたのは奈良時代だと言われ、中国から日本に伝わったという説が有力です。ただし当時は現代のように桜を見るのではなく、梅を鑑賞するのが主流でした。梅は、中国との交易が盛んになる中で日本にやってきたものの1つで、貴族たちの間では庭に梅を植えるのが定番だったと言われています。

万葉集にも梅を詠んだ歌が多く残されており、その数は桜を詠んだ歌の倍以上であることからも、当時の人気ぶりがうかがえます。その後、日本独自の文化が重要視されるようになり、梅から桜を鑑賞する形に変化していきました。

貴族から武士、そして庶民へ

貴族の行事だったお花見は、鎌倉時代になると武士にも広まっていきました。中でも歴史に残る盛大なお花見が、豊臣秀吉により行われたもの。徳川家康などの有名な武将を総勢5000人招いた「吉野の花見」と、醍醐(だいご)寺に700本もの桜を植えて行われた「醍醐の花見」です。

庶民もお花見を楽しむようになったのは、さらに後の江戸時代になります。その立役者とされるのが徳川家光と吉宗で、家光は上野に、吉宗は隅田河畔や飛鳥山に多くの桜を植えて名所にし、にぎやかな宴会型のお花見を奨励しました。こうして身近な場所で気軽にお花見ができるようになり、春の娯楽として広がっていきました。

お花見で豊作祈願

風流なお花見とは異なるルーツもあります。それは、農民の間で行われていた「豊作祈願」のお花見で、春になると山から里へおりてくる田の神様をお迎えするという行事です。

昔から、田の神様は桜の木に宿ると考えられていました。桜の開花は田の神様がやってきたしるしとなるため、桜の下で田の神様の到来を祝ってもてなしました。桜の開花具合でその年の収穫を占ったり、農作業の準備を進めたりもしていたそうです。

お花見に食べるもの

お花見といえば、花を見ながら食べたり飲んだりすることも欠かせないですよね。定番の食べ物や歴史についてご紹介します。

三色団子

「花より団子」と言われるように、お花見といえば花見団子。とくに、桜色・白・緑色の団子がそれぞれ1個ずつ串にささった「三色団子」が定番です。この3色が使われている理由については諸説ありますが、雪の白で冬の名残を、桜色で春の喜びを、よもぎの緑で夏の兆しをあらわしているというのが有力です。

桜餅

小豆餡が入ったお餅を桜の葉の塩漬けで包んだ和菓子で、隅田川沿いの長命寺の門番が、桜の落葉に悩まされて考案したと言われています。関東では、当時の名残で小麦粉の生地で餡を包んだ桜餅、関西では道明寺粉の生地で餡を包んだ饅頭状の桜餅が主流です。

お花見弁当

お花見で食べる弁当が「花見弁当」です。江戸時代にも花見弁当があり、「提重(さげじゅう)」と呼ばれる道具が使われていました。堤重は料理だけでなく食器や酒器を組み入れた重箱で、手に提げて持ち運びできるようになっています。

重箱の中身はさまざまですが、江戸時代の「料理早指南」という文献によると、豪華な弁当にはかまぼこ・玉子焼き・焼きおにぎり・刺身・きんとんなどが入っていたと記録されています。

一度は見に行きたい、日本三大桜

国の天然記念物にも指定されている「日本三大桜」。それぞれの魅力をご紹介します。

福島県の三春滝桜

「三春滝桜(みはるたきざくら)」は、推定樹齢が1000年以上といわれる桜の木。根回りが約11m、高さが約13mと圧倒的な大きさでインパクトがあるのが特徴です。

さまざまな方向に伸びた枝から咲く花が、まるで流れる滝のような美しさがあることから滝桜と名付けられました。周りには菜の花畑が広がり、桜色と黄色のコントラストも見事です。

山梨県の山高神代桜

「山高神代桜(やまたかじんだいざくら)」は推定樹齢が1800~2000年で、日本最古の桜とされています。根回り約11m、高さ約10mと巨木なことでも知られています。

ヤマトタケルノミコトがこの地に立ち寄った際に植えたという伝説もあり、悠久の時を超え神々しさを感じさせてくれます。後ろに見える南アルプス山脈や、桜と同時期に咲く8万本ものラッパ水仙とのコントラストも目を見張るものがあります。

岐阜県の根尾谷淡墨桜

「淡墨桜(うすずみざくら)」のつぼみはピンクですが、ピークには白い花が咲き、ピークを過ぎると墨色に変化していくのが特徴で、それが名前の由来です。

天候や白アリ被害により枯死の危機に直面したこともありますが、多くの人の手で守られ、推定樹齢が1500年ともいわれています。根回り約9m、約17mもの高さもあり、圧倒される美しさが魅力です。

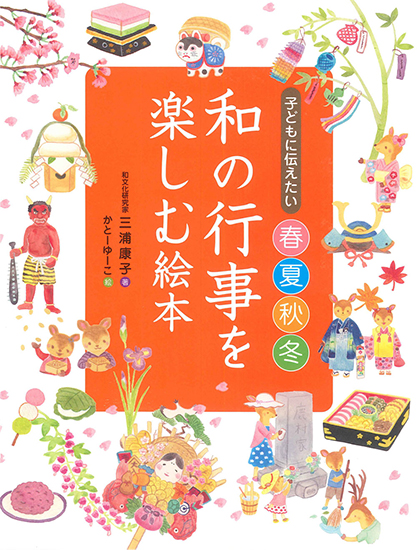

季節の行事を親子でいっしょに学べる絵本形式の実用書です。ものごとの由来やしきたり、遊び方、箸の持ち方、衣服のたたみ方など、行事を子育てに役立てるコツを豊富なイラストで楽しく紹介。文化と愛情を伝える「行事育」が手軽に実践できます。

和文化研究家

三浦康子

古を紐解きながら今の暮らしを楽しむ方法をテレビ、ラジオ、新聞、雑誌、Web、講演などで提案しており、「行事育」提唱者としても注目されている。連載、レギュラー多数。All About「暮らしの歳時記」、私の根っこプロジェクト「暮らし歳時記」などを立ち上げ、大学で教鞭もとっている。著書『子どもに伝えたい 春夏秋冬 和の行事を楽しむ絵本』(永岡書店)ほか多数。

写真/Shutterstock.com・Adobe Stock

お花見のマナーは?

スマートにお花見を楽しむために、心に留めておきたいポイントをご紹介します。

桜の木に触れないようにする

桜の木はとてもデリケートです。傷が付いたり枝が折れたりすると、そこから腐ってしまうこともあります。美しい桜を長く楽しむためにも、枝を折る・木を揺らす・枝にランタンなどを吊るす・木にロープを巻くなどの行為はやめましょう。また、桜の木を見るとわかるように、根が地表近くに這っています。レジャーシート等を敷く時には、桜の木から少し離れた場所を選ぶと良いでしょう。

必要以上に場所取りをしない

お花見といえば毎年早い時間からの場所取りも話題になりますが、必要以上に広い範囲をキープするのはNGです。公共の場でもありますから、すこしでも多くの人が美しい桜を楽しむことができるように、人数を把握して必要なスペースだけを確保するように心がけましょう。

火の扱いに注意をする

お花見会場によっては火気の使用が禁止されている場合があります。火気の使用が許可されているか、事前に確認するようにしましょう。また、許可されている場合でも周りの人の迷惑にならないよう、火や煙などには十分気をつけましょう。

騒音に注意する

お酒が入っていたり、話に花を咲かせているとついつい声が大きくなってしまいがちです。盛り上がってはいけないというわけではありませんが、周りの迷惑にならない程度にとどめておきましょう。音楽をかけたい場合も、話を邪魔しない音量を心がけるのがおすすめです。また、人気のお花見スポットでは近隣のグループとの間隔が狭いこともあります。音量だけではなく、身振り手振りが大きくなり相手にぶつかることがないようにお気をつけください。

ゴミは持ち帰る

桜が美しくても、近くにゴミが散乱していたらがっかりしてしまいますよね。お花見スポットはみんなの場所ですから、気持ちよく使えるようきれいに保ちましょう。また、近隣のコンビニエンスストアなどのゴミ箱にゴミを捨てて帰る行為もマナー違反です。必ず自宅まで持ち帰るようにしましょう。お花見の時期は風が強いことも多いので、意図せず空き缶や紙類などが飛ばされてしまわないように注意することもお忘れなく。

あわせて読みたい