Summary

- 「夏至」と「冬至」は二十四節気のひとつ

- 「夏至」は一年で最も昼が長い日、「冬至」は一年で最も昼が短い日

- 「夏至」は毎年6月21日ごろ、「冬至」は毎年12月21日ごろに訪れる

「夏至」と「冬至」の成り立ち

「夏至」と「冬至」は、古くから人々が季節を知るために役立ててきた二十四節気の1つです。何気なく過ごしている人も多いかもしれませんが、どのように日にちが決められ、どんな特徴があるのか解説します。

二十四節気の1つ

「夏至」と「冬至」のほか、カレンダーでよく目にする「春分」や「秋分」などは、二十四節気の1つです。古代中国で作られ、季節や天候の指標として使われてきました。

二十四節気は、太陽が年周運動で通る黄道を24等分したものです。毎年同じ時期にやって来ますが、日付は固定されているわけではありません。「夏至」は毎年6月21日ごろ、「冬至」は毎年12月21日ごろに訪れます。

「夏至」は一年で最も昼が長い日

「夏至」は、日本では毎年6月21日もしくは22日に訪れ、一年で最も高く太陽が昇って、昼間の時間が長くなる日です。昼間の時間は場所によって異なりますが、東京よりも北側にある北海道の方が、太陽の昇っている時間が長くなります。地球の最北端にある北極圏では白夜(はくや、びゃくや)となって、24時間太陽が沈みません。

また、夏至を境に昼間の時間が少しずつ短くなっていきます。ただし、夏至の昼間の時間が長いのは北半球のみで、南半球では一年で最も昼間の時間が短い日になります。

「冬至」は一年で最も昼が短い日

「冬至」は日本では毎年12月21日もしくは22日に訪れ、北半球では一年で最も昼間の時間が短い日です。北極圏では極夜(きょくや)となって、太陽が24時間昇りません。逆に、南半球では最も昼が長い日になります。

「太陽が生まれ変わる日」とも考えられており、中国や日本では陰が極まって陽に転ずる日「一陽来復(いちようらいふく)」とも呼ばれています。

「夏至」と「冬至」を比較

なぜ季節によって昼間の長さが異なるのでしょうか?「夏至」と「冬至」における太陽の動きと日照時間を比較してみましょう。

それぞれの太陽の動き

季節ごとに昼間の長さが違うのは、地球の自転軸が太陽に対して約23.4度傾いていること、太陽の動きが変わることに関係しています。

「夏至」の太陽は、最も北寄りの東から昇り、南中高度が最も高い場所を通って、最も北寄りの西に沈んでいきます。南中高度とは、太陽が真南に来て、最も高く昇ったときの地平線との角度のことです。太陽の通り道が一年で最も長いため、昼間の時間も長くなります。

一方で「冬至」の太陽は、一年で最も南寄りの東から昇り、南中高度が最も低い場所を通って、最も南寄りの西に沈んでいきます。そのため太陽の通り道は一年で最も短く、夜が長くなります。

日照時間は逆転現象が起こることも

太陽の昇っている時間が長いからといって、日照時間も長くなるわけではありません。

例えば、東京の「夏至」の太陽が出ている時間は、14時間35分程度です。しかし日照時間は例年5時間前後で、昼間の時間に対して3分の1程度しかありません。なぜ日照時間が少ないのでしょうか?東京を含めた本州では「夏至」の時期が梅雨の時期と重なっているからです。天気が悪いことに加え、雲で太陽が隠れてしまうため、日照時間はあまり長くありません。

また、東京の「冬至」の太陽が出ている時間は、9時間45分程度です。太平洋側の日照時間は5~6時間程度で、昼間の半分以上が太陽で照らされています。一方、日本海側での日照時間はわずか2時間ほどです。「冬至」の時期は冬型の気圧配置になるため、太平洋側は晴れ間が多く、日本海側は雲に覆われて天気が崩れやすい傾向にあるためです。

食べ物や風習の違いは?

「夏至」や「冬至」には、地域によって縁起が良いとされる食べ物や風習があります。古くから行われてきた風習を、普段の生活にも取り入れてみてはいかがでしょうか。

「夏至」のお祭りや各地の風習

「夏至」の時期に世界各地でお祭りが開催されています。日本では、三重県二見浦の「夏至祭」が有名です。夫婦岩の間から昇る朝日を拝み、禊(みそぎ)を行うお祭りで、2つの岩間から美しい太陽が昇る景色は圧巻。天気がよければ富士山の背から登る朝日が見られるそうです。

また「夏至」から11日目の「半夏生(はんげしょう)」までが田植えの目安とされていたため、農作業にまつわる行事食が各地にみられます。関東では小麦餅、関西ではタコや半夏生餅、愛知の一部では無花果を田楽味噌で食べる、福井では焼きサバを食べるなどです。

「冬至」の食べ物や現在も残る風習

「冬至」は、一年で最も太陽の出ている時間が短いため、陰が極まり陽に転じる日とされ、厄除けや運気上昇に関する行事が行われてきました。江戸時代から続く「ゆず湯」もその1つです。

食べ物では「運」に通じるよう「ん」の付くものが縁起が良いとされ、「冬至の七草」と呼ばれる食材も、すべて「ん」が付いています。

・なんきん(かぼちゃ)

・れんこん

・にんじん

・ぎんなん

・きんかん

・かんてん

・うんどん(うどん)

「冬至の七草」は「ん」が2つ付いていることから、運気が2倍になるといわれ、かぼちゃを食べる風習は江戸時代から続いています。本来、かぼちゃは夏野菜ですが、長期保存ができるため、冬に栄養をとるための暮らしの知恵でもあったのです。

また「冬至粥」は、邪気払いができるという赤色の小豆を入れた小豆粥で、かぼちゃを入れる地域もあります。

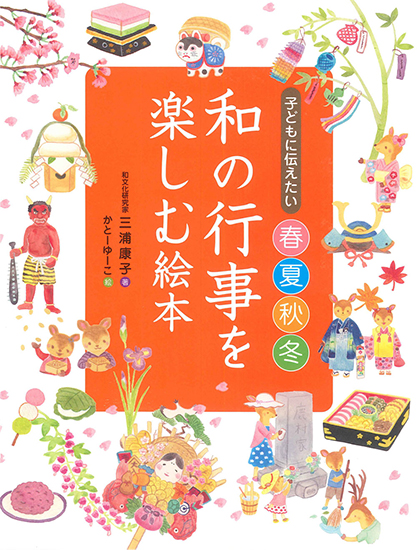

季節の行事を親子でいっしょに学べる絵本形式の実用書です。ものごとの由来やしきたり、遊び方、箸の持ち方、衣服のたたみ方など、行事を子育てに役立てるコツを豊富なイラストで楽しく紹介。文化と愛情を伝える「行事育」が手軽に実践できます。

監修/和文化研究家

三浦康子

古を紐解きながら今の暮らしを楽しむ方法をテレビ、ラジオ、新聞、雑誌、Web、講演などで提案しており、「行事育」提唱者としても注目されている。連載、レギュラー多数。All About「暮らしの歳時記」、私の根っこプロジェクト「暮らし歳時記」などを立ち上げ、大学で教鞭もとっている。著書『子どもに伝えたい 春夏秋冬 和の行事を楽しむ絵本』(永岡書店)ほか多数。

世界の夏至・冬至の風習は?

世界には、夏至や冬至を祝う風習はあるのでしょうか? 代表的なものをご紹介します。

イギリスのストーンヘンジ

イギリスでは、世界遺産でもある「ストーンヘンジ」で夏至や冬至を祝います。普段はロープが張られれておりサークルの内部に入ることができませんが、この期間は無料開放され、内側に入ったり石に触れることもできます。

ヒールストーンと呼ばれる石が夏至の日の出と冬至の日の入りの方向と一致していることから、夏至や冬至には多くの人が日の出や日の入りを見ようと訪れます。

スウェーデンのミッドサマー、聖ルチア祭

スウェーデンでは夏至を夏至祭(ミッドサマー)として多くの人々が祝います。このミッドサマーをクリスマスよりも重要な日と位置づける人もいるようです。

スウェーデンはキリスト教が普及する以前から夏至を祝う風習があり、家族や友人と田舎で一緒に過ごす大切な日として捉えています。シュナップスというお酒とともに、ニシンやじゃがいもなど食べながら、朝まで宴を続けます。夏至のスウェーデンの夜は、北部では白夜、南部でも数時間の間だけ薄暗くなる程度です。

また、旧暦の冬至に当たる毎年12月13日には「聖ルチア祭」が行われ、冬の行事の中で最も重要な日と言われています。白いドレスに赤い紐ベルトを腰に巻いた子供たちが、手にキャンドルを持って歌を歌いながら練り歩きます。光を意味する「ルシア」がその名のとおり光の象徴となり、スウェーデンの寒く暗い冬を、明るく照らす意味が込められています。

中国の冬節

中国で冬至は「冬節」「交冬」とも呼ばれ、「冬至は新年(春節)のごとく大切」であると言われています。

冬至には家族みんなで水餃子を食べる風習があるほか、餃子の代わりにワンタンや、一部の地域では白玉で作ったお団子「湯円(タンユェン)」を食べる風習があります。

また、冬至には靴を贈る風習もあることから、現代では年長者に長寿を願って、新しい靴や靴下をプレゼントすることが多いそうです。

ブラジルのフェスタジュニーナ

北半球の日本が夏至を迎えるころに、南半球のブラジルでは冬至を迎えます。ブラジルでは冬至の時期をフェスタジュニーナ(Festa Junina)としてお祝いします。冬至だけではなく収穫祭や感謝祭としても意味合いも込められているため、各地で盛大なイベントが行われています。

フェスタジュニーナは田舎の暮らしを祝福するお祭りでもあるため、麦わら帽子にチェック柄のシャツ、ジーンズ、ドレスなど田舎者の格好をしてダンスを楽しみます。冬至の時期に収穫されるトウモロコシを使ったメニューが定番で、輪投げや魚釣り、的当てなど日本の夏祭りのように子どもが喜ぶ催しも多く用意されます。

写真/Shutterstock.com

あわせて読みたい