Contents

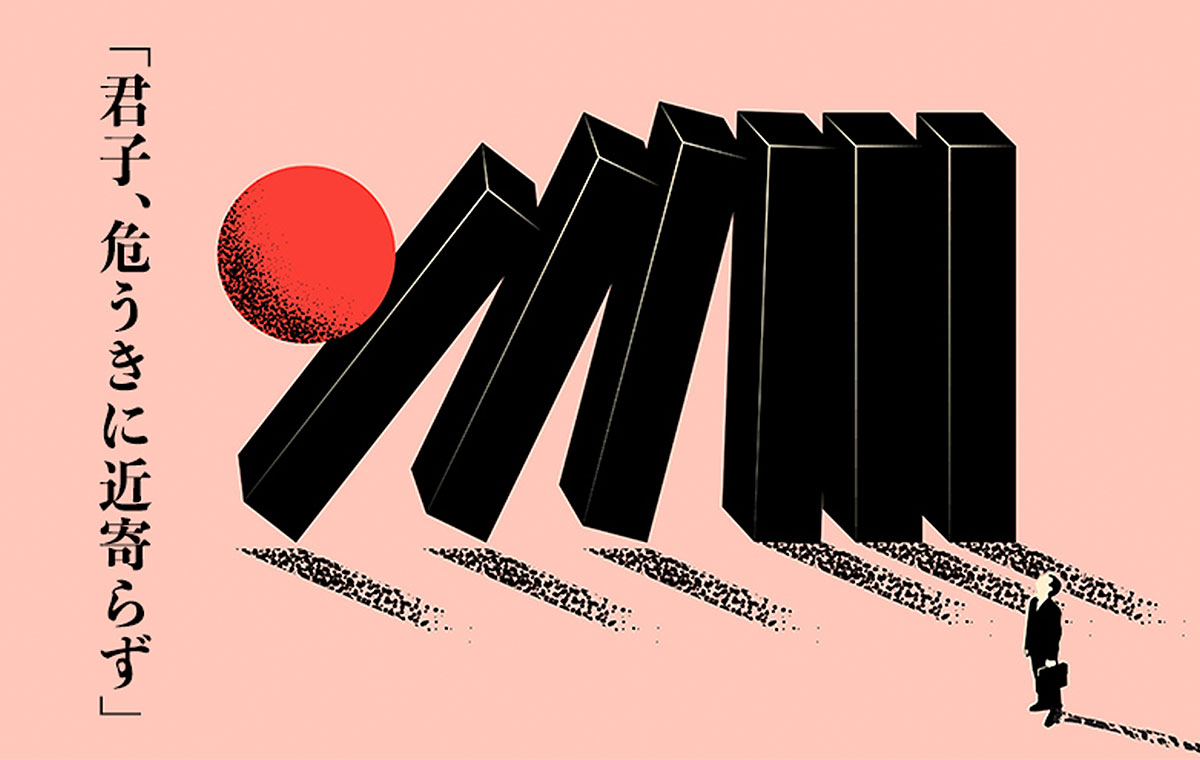

「君子、危うきに近寄らず」とは行動を慎むこと

「君子、危うきに近寄らず」は「くんし、あやうきにちかよらず」と読みます。自分から危ない場所には近づかず、行動に気をつけるという意味です。

【君子(くんし)は危うきに近寄らず】

君子はいつも身を慎んでおり、危険なことはおかさない。

(引用:小学館『デジタル大辞泉』より)

慎重に行動するべきという教訓として使われることが多く、危険な場所には近づかないようにという注意喚起にも使われます。自分が苦手なことを避けるために、冗談のように使われる場合もあるのが特徴です。

ここでは、「君子、危うきに近寄らず」の意味について紹介します。

正確な出典は不明

「君子、危うきに近寄らず」の正確な出典は不明です。「君子」とは古代中国の言葉で、学識・人格ともに優れた者とされています。

「君子、危うきに近寄らず」の言葉はこの「君子」に着目する必要があり、徳のある優れた人物であれば危険な場所に近づいたり、自分の身が危険になる行動に出たりしないということを伝える言葉です。「君子」が持つべき態度や行動はどのようなものか、説明するものともいえるでしょう。

苦手なことを避けるときにも使われる

「君子、危うきに近寄らず」は「危険な場所に近づかない」という意味を特に強調し、冗談のように使われる場合もあります。自分に都合の悪いこと、苦手なことがあるとき、それらを避ける口実として使うような場合です。

例えば、次のように使われます。

例文

・経営陣とのランチ会はパスすることにした。君子、危うきに近寄らずだよ

「君子、危うきに近寄らず」の例文

「君子、危うきに近寄らず」を使った例文で、どのような場面で使うのか確認しておきましょう。

例文

・台風の日に出かけようとしたら君子、危うきに近寄らずと注意された

・小さい頃から父に君子、危うきに近寄らずと言われてきたため、慎重に行動する習慣がある

・口の悪い人には近づかないほうがいい。君子、危うきに近寄らずというからね

・君子、危うきに近寄らずで、条件が良すぎる話には乗らないほうが良い

「君子、危うきに近寄らず」の類語

「君子、危うきに近寄らず」にはよく似た言葉がいくつかあります、言葉の意味をよく理解するには、これらの類語をチェックしてみるとよいでしょう。

危険なことは避けるべきという「触らぬ神に祟りなし」や、誤解を受ける行動は慎むべきという「李下に冠を正さず」などが挙げられます。ここでは「君子、危うきに近寄らず」の類語と、その意味について見ていきましょう。

触らぬ神に祟りなし(さわらぬかみにたたりなし)

「触らぬ神に祟りなし」は、関わらなければ問題は起きず、余計な災いを招くことはないという意味です。「君子、危うきに近寄らず」と同じく、教訓や注意喚起として使われます。

「神」は世の中を支配する神様のことではなく、現世に不満を持って亡くなった「祟り神」のことです。祟り神は、触ることさえなえれば祟られることはないということを表します。

危険なことに関わらなければ問題は起きないという意味の「君子、危うきに近寄らず」とはよく似ている言葉といえるでしょう。