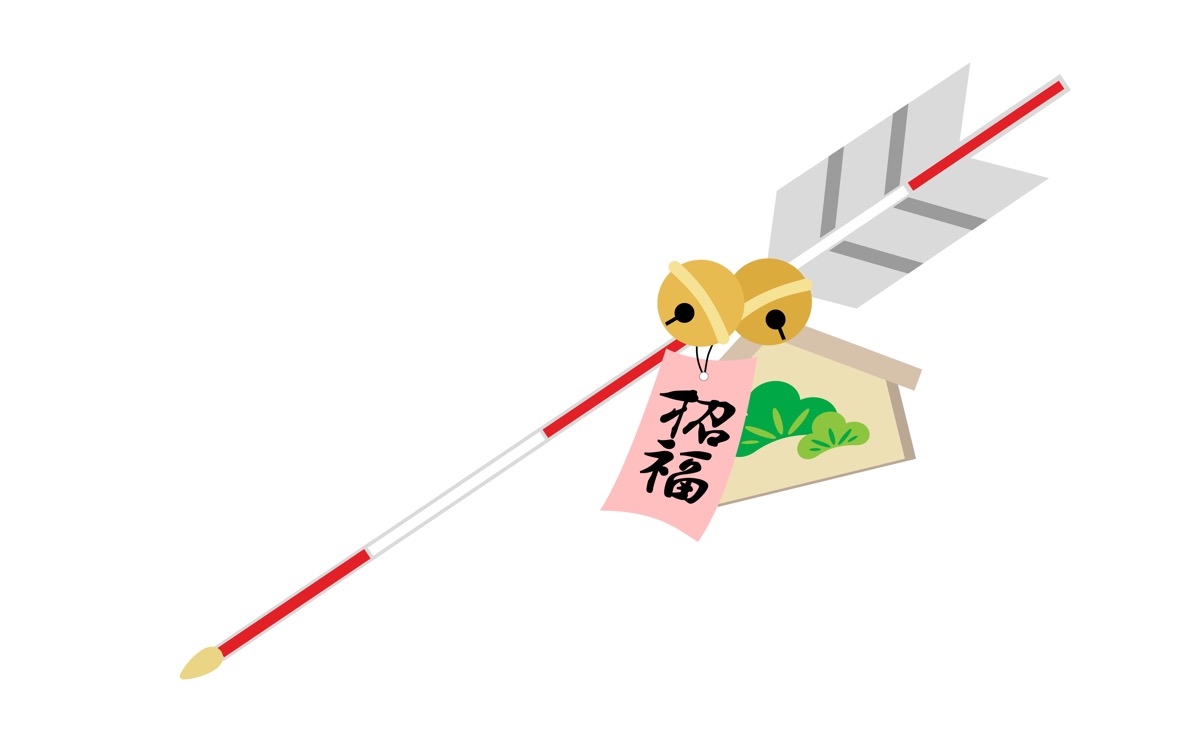

「破魔弓」って何?

「破魔弓」という言葉を見て、何のことかわかる人は少ないかもしれません。破魔弓は「はまゆみ」と読み、縁起物として知られています。お正月に神社などで購入し、破魔弓を家や会社に飾るという人も多いでしょう。

縁起物である破魔弓は、上棟式で使われることもあります。日本は「縁起」を大切にする伝統がありますから、意味や使い方を把握しておきたいですね。

破魔弓は縁起物

破魔弓について辞書で調べてみました。

▷【破魔弓/浜弓】読み方:はまゆみ

1:破魔を射止めるための年占または遊戯用の弓。のち、男児への正月の贈り物ともなり、現在は神社で正月の縁起物として売る。

2:新築の家の上棟式に、鬼門の方角に向けて破魔矢とともに棟の上に二つ立てる弓形のもの。

『デジタル大辞泉』(小学館)より引用

破魔弓の「破魔」は、仏教に関連する言葉。悪魔を打ち破ることや、煩悩(ぼんのう)を打ち払うことを意味します。破魔弓は、弓の形をした飾り物のこと。お正月の縁起物として知られる以外に、男の子が初正月を迎える際、「邪気から我が子を守ってほしい」と願いを込めて飾られることもあります。

また、昔ながらの上棟式(家屋建造の際、棟木を上げるにあたり、大工の棟梁などが神を祭り、新屋の安全を祈る儀式のこと)では、破魔矢とともに屋根の上に飾るのが慣習。家の建築が無事に進んでいる感謝の気持ちや、ご加護を祈って飾ります。

破魔矢との違いは?

破魔矢(はまや)とは、破魔弓につがえて放つ「矢」のこと。破魔弓も神社などで売られていますよね。破魔弓同様に、悪いものを打ち破る力があるとされています。

弓には、的を射る矢が必要。2つ揃って初めて何かを打ち破ることができます。そのため、弓と矢をセットで飾ったり、使ったりすることもあるでしょう。

お正月の縁起物を紹介

ここからは、破魔弓のような縁起物について紹介します。まずは、お正月の縁起物を見ていきましょう。いくつかピックアップして紹介します。

しめ飾り(しめ縄)

神を祭る神聖な場所を、他の場所と区別するために張る縄のこと。左捻(よ)りのわらに適当な間隔を置いて、紙四手(かみしで:しめ縄につけて垂らす紙のこと)などを下げるのが一般的です。

お正月に、家の玄関や社屋の出入り口にしめ飾りを掲げ、幸運をもたらす神様をお迎えするというのが、日本古来の慣わし。そうすることで、悪気が家内に入らないようにするという意味もあります。日本のお正月準備に欠かせないことであり、現代においても、しめ飾りをする家は多いですよね。

しめ飾りは専門店やスーパー、ホームセンターなどで買う人が多いですが、手作りすることもできます。

門松(かどまつ)

お正月に家の門口に立てる飾りの松のことを言います。「かどのまつ」や「まつかざり」とも呼ばれており、現代では竹を添えることが増えています。

門松は、幸運をもたらす神様に、迷わず家を見つけてもらうための目印になるもの。加えて、神様が降りてこられた際に宿る依り代(よりしろ:神が寄りつくもの)になるものでもあります。その意味を知り、きちんと飾ることが望ましいと言えるでしょう。

門松もスーパーや専門店などで購入する以外に、手作りすることができます。

鏡餅(かがみもち)

平たく円形に作った餅のこと。大小2個をひと重ねにし、お正月やお祝い事などがある際に、神仏に供えます。「おかがみ」とも呼ばれ、本物の餅以外にガラスなどで作られたものなども人気です。

鏡餅は、昆布や海老、橙、裏白なども一緒に飾ります。それぞれに意味が込められているので把握しておくといいですね。

四方紅(しほうべに):天地四方を拝して災いを払い、一年の繁栄を祈願する

譲葉(ゆずりは):新葉が出てから古い葉が落ちるので、新旧相ゆずる(家系がつながる)という縁起を祝う

昆布(こんぶ):よろこぶ(喜ぶ)との語呂合わせという

裏白(うらじろ):長寿を祈願する、久しく栄える、裏表がないなどの意味があるとされる

海老(えび):腰が曲がるまで長寿であることを願う

御幣(ごへい):四方に大きく手を広げ、繁盛することを願うとされる

橙(だいだい):実が木についたまま年を越すところから「代々」に掛けて縁起を祝う

※『デジタル大辞泉』(小学館)より引用

熊手(くまで)

宝船・大判・小判・千両箱・おかめの面などを飾りつけたもので、福をかき集める意味の縁起物として売られます。

熊手は、11月ごろに開催する酉の市(とりのいち:全国の鷲神社や大鳥神社など、鳥にちなんだ寺社で行われる年間行事)で購入する人が多いですが、それ以外にも、神社やお寺で買うことができます。

熊手を飾るのは、神棚や玄関の出入り口に向けた位置がおすすめ。神棚に飾る場合は、神棚の横に立てかけるようにするのがいいでしょう。

他にもある縁起物

お正月以外の縁起物についてもチェックしていきましょう。縁起物はかなりたくさんありますので、その中からピックアップして紹介します。

達磨(だるま)

達磨大師の座禅の姿にまねた張り子の人形のこと。手足がなく、紅衣をまとった僧の形で、底を重くして、倒してもすぐ起き上がるように作ります。商売繁盛・開運出世などの縁起物としても知られており、さまざまなサイズのものがあります。

最初に片目だけ入れておき、願いごとのかなった時、もう一方の目を書き込むという慣わしがあり、スポーツや選挙などで勝った際は、その様子をテレビなどで中継するということも。勝負の世界でも親しまれている縁起物と言えるでしょう。

招き猫

座って右または左の前足を上げ、人を招く格好をした猫の置き物のこと。顧客や財宝を招くという縁起から、客商売の家で飾られることが多いでしょう。猫好きな人にとっては、欠かせない縁起物かもしれません。

赤飯(せきはん)

もち米に、煮た小豆あるいは豇豆(ささげ)をまぜ、その煮汁とともに蒸したご飯のこと。お祝い事の際に用いられ、結婚式や成人式などでも用意されます。

千歳飴(ちとせあめ)

七五三や新生児の宮参りのときに縁起物として売られる、紅白に染めた棒状の飴のこと。鶴亀などの絵のついた長い紙袋に入れてあることが多く、参拝した神社などでもらえることもあります。

最後に

「破魔弓」について紹介しました。破魔弓は縁起物の一つであり、邪気を払う魔除けとしても知られています。縁起物は、古来より伝わる幸運やよいことがあるようにと祝い、祈るための品物のこと。それぞれの意味を把握し、次の世代に受け継ぎたいですね。

画像/(c)Adobe Stock