そもそも自己肯定感とは

自分を肯定的に受け止める感覚

自己肯定感とは、一般的に自分自身を肯定的に受け止める感覚のことを指します。自己肯定感が高い人は、さまざまな出来事をポジティブに捉えることができますが、自己肯定感が低い人は自分自身を否定的にとらえがちで、結果的にマイナス思考に陥ったり、無気力になったりすることがあります。

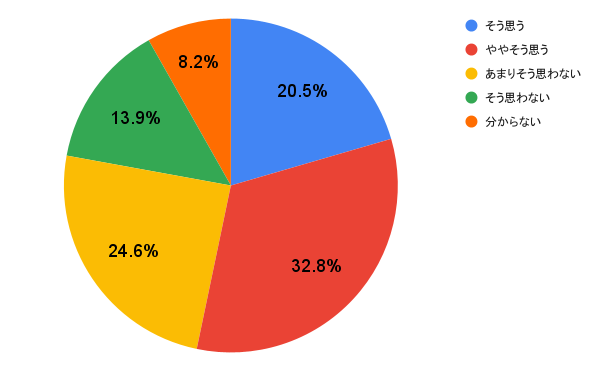

【質問】あなたは「自己肯定感」が低いと思いますか?

あなたは、自分自身の自己肯定感が低いと思いますか?女性100人にリサーチしてみました。

・そう思う…20.5%

・ややそう思う…32.8%

・あまりそう思わない…24.6%

・そう思わない…13.9%

・分からない…8.2%

※アンケートは30~45歳の日本全国のワーキングマザーを対象にDomani編集部が質問。調査設問数10問、調査回収人数122名。

「そう思う」が20.5%、「ややそう思う」が32.8%と、半数以上の人が自己肯定感が低いと感じているようです。では、なぜ自己肯定感が低いと思うのでしょうか。

体験談

・なにをするにも自信がなくどうせ自分には無理だろうと諦めることが多い。 (30代・北海道)

・自分の失敗をいつまでも引きずってしまい、立ち直るのに時間がかかるから。(30代・愛知県)

・周りから褒められたことがほとんどないから。 (30代・静岡県)

・部屋が汚い、貯金できない、目標を立てても挫折してしまうから。 (30代・岩手県)

自己肯定感が低い原因

過去の成功体験が少ない

自己肯定感には、過去の成功体験が深く関係しています。成功体験が少なく、考え方の根本がネガティブな人は、自己肯定感が低い傾向にあります。口癖が「どうせ自分には無理だろう」「自分なんて…」といった否定的なものである場合、自己を否定する気持ちがどんどん大きくなり、このような考え方が癖になってしまうことが多いようです。

コンプレックスを抱えている

大きなコンプレックスを抱え、周囲の評価ばかりを気にしている人は、自己肯定感が低くなる傾向にあります。「自分はダメな人間である」という思い込みを持ちがちです。