「琴線に触れる」の正しい読み方

「琴線に触れる」の「琴線」ですが、意外にも読み方を間違えられやすい漢字です。あまり馴染みのない言葉なので、読み方を知らない方もいるかもしれません。

どのような読み方をするのか悩んでいる方向けに、少しヒントをご紹介します。琴線の「琴」は単体で読むと「こと」ですが、この漢字の並びになると別の読み方をします。

正解は……「きんせん」でした!

「琴線に触れる」は「感動したときに使う言葉」

「琴線に触れる(きんせんにふれる)」は「感動したときに使う言葉」です。辞書では、以下のように解説されています。

【琴線に触れる】

良いものや、素晴らしいものに触れて感銘を受けること。

(引用〈小学館 デジタル大辞泉〉より)

「琴線に触れる」は、ただ感動したときに使う言葉ではありません。辞書に載っているように、良いものや素晴らしいものに触れることが必要です。また、感動も小さいものではなく、大きく感動したときに使います。

人間生きていれば、心が震え、言葉にできないくらいの感動が押し寄せる場面もあります。そんなときに使うのがベストです。

怒りを表すときに使う言葉ではない

「琴線に触れる」は、怒りを表すときに使うと誤解している人もいるそうです。文化庁が「琴線に触れる」の意味を問う調査でも、以下のような結果が出ています。

(ア) 怒りを買ってしまうこと・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35.6%

(イ) 感動や共鳴を与えること・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37.8%

(ア)と(イ)の両方の意味で使う・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1.4%

(ア),(イ)のどちらの意味でも使わない・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0.6%

分からない・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24.6%

(引用 「琴線に触れる」の意味|文化庁)

全体の1/3の人は間違った意味で使っているのです。誤用している原因は「逆鱗に触れる」という言葉と混同していることが考えられます。逆鱗は竜のうろこを指しており、鱗に触れるということは、竜の怒りを買うことに繋がるのです。

この言葉と混同して誤用している人が多いのでしょう。

由来は故事と比喩表現2パターン

「琴線に触れる」の由来は、故事と比喩表現の2パターンがあります。

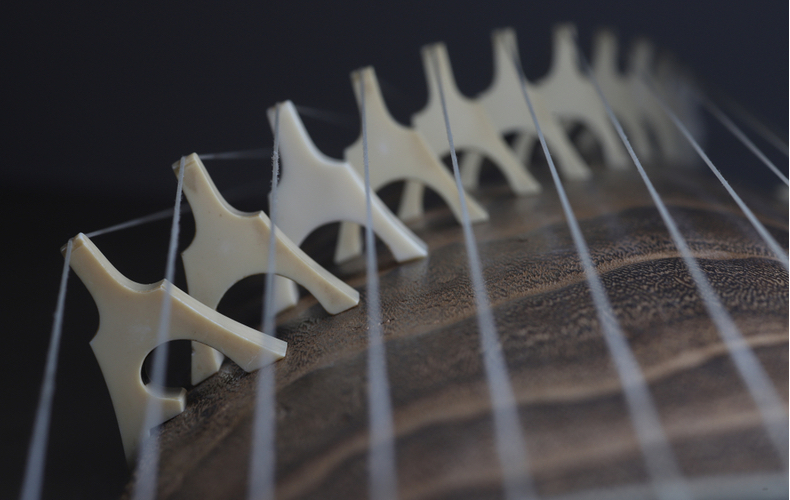

1つ目は、中国の周の時代に作られた故事の話です。琴の名手である伯牙(はくが)が弾く琴の音色を、親友である鍾子期(しょうしき)が聞いただけで、歌の趣旨や意味を理解し心の底から感銘した話から「琴線に触れる」という言葉ができました。

2つ目は、弾いている琴の見た目を比喩表現した由来です。触れると震える琴線を、心が感動して触れるさまに例えたことにより、「琴線に触れる」という言葉が生まれたと言われています。「琴線に触れる」の由来には、諸説あることを覚えておきましょう。

「琴線に触れる」の使い方と例文

「琴線に触れる」は、感動したり共鳴した際に使うことができます。しかし、ただの感動で使う場合は、大げさだと思われてしまうことも。心が震えたときに使うのがベストです。

使う対象は、限られていません。

・誰かの言動

・映画

・本

・音楽

・舞台

どんなものでも使えます。心が震えたことを表現したいときには、使ってみましょう。以下の例文を参考にしてみてください。

〈例文〉

・彼女は音楽を聞いて「【琴線に触れる】体験をした」と言っていた。

・彼の言葉が、私の心の【琴線に触れた】。

・美術館にあった絵が、【琴線に触れて】その絵の前から動けなくなった。