Summary

- 鈍感力とは、自分がストレスに感じることやダメージになりそうな情報を、ため込まずにうまく受け流す力

- 鈍感力を身に着けると、ストレスが減り、自分のペースで物事を考え進められるようになるメリットがある

- 鈍感力を鍛えるには、まずは考えすぎないようにして、自分が疲れやすい要因を遠ざけるようにしましょう

鈍感力とは

ストレスをうまく受け流す力

鈍感力とは一般的に、自分がストレスに感じることやダメージになりそうな情報を、ため込まずにうまく受け流す力のことを言います。小さなことや嫌なことを気にして頭の中がマイナス思考で支配されないよう、スルーできる力といえるでしょう。

「鈍感」とは何が違う?

「鈍感」というと、人の気持ちに鈍い、気が利かない、などといったネガティブなイメージがあるかもしれませんが、「鈍感力」というのは、鈍感な人になることを推奨しているわけではありません。

「鈍感」の中にあるポジティブな部分を使って、自分が傷つくのを防いだり、いつまでも落ち込むことのないように、助けてくれる力を身につけましょう、という意味で使用されるようです。

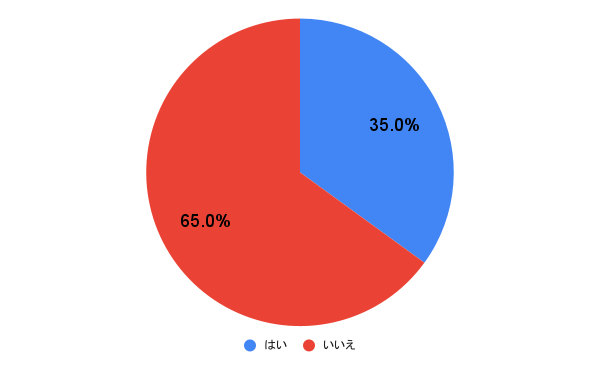

そんな鈍感力を、あなたは身につけたいと思いますか?女性100人にリサーチしてみました。

【質問】あなたは「鈍感力」を身につけたいと思いますか?

・はい…35%

・いいえ…65%

※アンケートは30~45歳の日本全国のワーキングマザーを対象にDomani編集部が質問。調査設問数10問、調査回収人数120名。

「はい」が35%と少なめな結果となりました。「いいえ」と答えた人は、うまく受け流すことができている人が多いのかもしれませんね。鈍感力を身につけたいと思っている人たちの理由も覗いてみましょう。

鈍感力を身につけたいと思う理由

・いちいち小さなことでその日の終わりにくよくよ考え込んで勝手に疲れてしまうので、いい加減考えてもしょうがないことを考えなくてもいいようになりたい。(40代・青森県)

・ちょっとした事を気にして引きずってしまうので、楽観的に忘れてしまいたいから。(40代・埼玉県)

・辛口な意見を適当にスルーできず凹むタイプなので、鈍感力を身につけて強くなりたいです。(40代・神奈川県)

・良いこと、悪いこと、どんな事があってもそれぞれに応じてうまく対応できるようになりたい。(40代・兵庫県)

鈍感力を身につけるとどんなメリットがある?

ストレスが減る

会社や友人関係で、人に気を遣ったり合わせたりすることがストレスになっている人もいるでしょう。それが当たり前になっている人は、他人に振り回されて疲弊しているかもしれません。

しかし鈍感力を鍛えることで、こういったストレスが減って精神的な疲れが軽減されます。

自分のペースで物事を考えられる

鈍感力があれば、ある程度人の声を「スルーする」ことができます。これは自分を守るテクニックのひとつ。

いろいろな人の意見を聞きすぎて、結局まとまらなかったりどうしていいかわからなくなったりするよりも、全員が納得することはない、全員の要望に応えるのは難しい、と割り切れれば、物事も自分のペースで考えられ、サクサクと進めることができるのではないでしょうか。

執着しない

ひとつのことにとらわれて、そこから心が動かないことを「執着」と言います。こだわりを持つことは悪いことではないですが、執着心が強すぎると周りを巻き込んでしまうだけでなく、ひとつの考えに固執してしまって抜け出せず、自分自身を苦しめることにもなりかねません。

鈍感力があれば、必要以上に考え込まなくて済むので、無駄なことに執着することも減るのではないでしょうか。

失敗してもめげない

(C)Shutterstock.com

鈍感力を鍛えると、気持ちの切り替えが上手になります。何かに失敗したとき「もうダメだ」とめげるのではなく「次はこうしてみよう!」とポジティブな思考に変換することができるように。

例え上司から理不尽に思える仕事を任されたとしても「これも経験のひとつ」と前向きに捉えることができます。例え失敗することがあろうと、歩みを止めずに進んでいく力があれば、人生で成功体験を増やしていけるかもしれませんね。

他人の言動に傷つくことが減る

鈍感力がないと、何気ない会話で出た一言を重く捉えてしまったり、感じ方が敏感になっていると相手に悪気がなかった一言でも傷ついてしまったり、物事をネガティブに捉えてしまう傾向があります。

思い込みが激しくなると被害妄想に発展してしまうなど、どんどん苦しい方へ向かってしまう人も…。鈍感力が養われれば、こういった他人の言動にいちいち傷ついたりクヨクヨしたりすることが減り、受け流して穏やかな心をキープすることができます。