人生、うまくいかないのはなぜ?

何をやってもうまくいかない、不運が続く…など、生きていれば人生がうまくいかないと感じてしまうこともありますよね。そんな、「人生うまくいかない」と感じたことがある人はどれくらいいるのでしょうか。女性100人にリサーチしてみました。

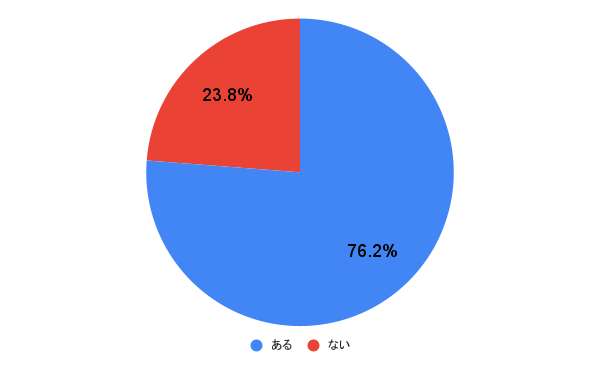

【質問】あなたは「人生うまくいかない」と感じたことはありますか?

・ある…76.2%

・ない…23.8%

「ある」と答えた人は76.2%で、「ない」と答えた人は23.8%と、多くの人は一度は「人生うまくいかない」と感じたことがある模様。では実際にどんな場面でそう感じたか、体験談も教えていただきました。

体験談

・仕事で自分では頑張ってたつもりだったけど他の人に評価はされてなかったんだなぁと思ったとき (30代・静岡県)

・子供が目指していたものを諦めたいと言ってきた時今までの努力やお金が無駄になってしまうなと思ったが 説得できなかった時 (40代・茨城県)

・子どもが生まれて自身で生計を立てていかねばならない時に常に不安は消えないし、いつどこでどんな病気や事故に遭うかも分からないし、実際に身内が体調崩して失業するかもしれないし、人生うまくいく状態は自分にとっては奇跡なのだと痛感している。 (30代・神奈川県)

人生がうまくいかない原因とは

ネガティブ思考に陥っている

何をやってもうまくいかない、不安なことが頭から離れない、このような状態はネガティブ思考に陥っている可能性が。

心理カウンセラー吉野麻衣子さんによると、このネガティブ思考はさらなるネガティブ思考を引き起こし、悪循環を作り出してしまうと言います。

「ちょっと専門的なお話をしますが、マイナス思考とは、ブリティッシュコロンビア大学のソフィア・フラングー教授らの研究によって解明されています。脳には様々な部位と働きがありますが、その中でも『下前頭回・頭頂葉皮質、島皮質、被殻』は、考えや感情のコントロールに影響を及ぼす脳回路になります。この脳回路の働きが悪くなり、一方で『左扁桃体』という〝戦うか、逃げるかの反応を司る場所〟 の働きが活発になると、感情的な思考がコントロールできない上に、同じことを繰り返して考えたり、ネガティブな思考にとらわれるという研究結果が出ています。

つまりは、考えや感情のコントロールに影響を及ぼす脳回路の働きと、左偏桃体の働きが活発になる事で感情的な思考のコントロールが難しくなり、マイナスな思考にとらわれてしまうのです。この繰り返しから、失敗や自信を失う行動をさらに引き起こし、その悪循環によって、ますます思考がマイナスになってしまいます」(吉野さん)

理想が高い

人生うまくいかない…と感じる人の中には、理想が高すぎるゆえ、本当はとても恵まれているのにそれに気づいていない可能性も。吉野さん曰く、最近はネットなどで目が肥えすぎてしまい、自分の基準値が上がっている人が多いのだそう。

「年齢と共にいろんな人を見て、目が肥えてきます。特に最近はネットなど、情報ツールが増えたことにより、従来では見ることのできなかった人やモノ、経験など、さらに視野が広がっています。しかしながら、あまりに目が肥え過ぎてしまい、それが自分自身の中では基準値となっていってしまうことから、周囲から理想が高いと思われてしまうことに」(吉野さん)

他人と比較している

人が落ち込むのは「他人と比較して自分が劣っていると感じたとき」だとよく言われます。他人と比較してばかりいると、自分よりも優れた人を見つけるたびに落ち込み、自分を信じられなくなってしまいます。

そして自分が持っていないものにばかり目がいき、今あるものへの感謝ができなくなり、自分の置かれた状況を嘆いたり、自己嫌悪に陥ってしまうのかもしれません。

期待値が高い

臨床心理士の吉田美智子さんによれば、そもそも「うまくいかない」と感じるのは、期待と結果のギャップがあるときだそう。

「わたしたちが『うまくいかない』と感じるのは、期待と結果にギャップがある時です。自分なりに気遣いや努力を重ねたら、よい結果につながったり、努力が実ったりして欲しいと思うのは当然のことです。でも、残念ながら、自分だけではどうにもならないことがあり、期待が裏切られると『うまくいかない』と感じるのですね。つまり、『うまくいかない』と感じるのは自然なこころの動きなんです」(吉田さん)

もし「うまくいかないことばかりだ…」と感じてしまうのなら、期待値が高すぎたり、「こうであるべき」というような思い込みがあったりするのかもしれません。

マイナスな部分にばかり目を向けている

(C)Shutterstock.com

(C)Shutterstock.com

自分には「いいところはない」「自信をもってできることがない」、など「ない」ところや「できない」ところにばかり見ていませんか?マイナス面ばかり見ていると、これがそのまま結果の差になってしまいます。

また、否定形の言葉が口癖になっているのも原因かもしれません。メンタルコーチの飯山晄朗さん曰く「大脳生理学的に脳は『思い』よりも『言葉や動作』をより強く記憶するという特徴があるため、マイナスの言葉を多用していればその分、脳が『できない』を記憶して、自己肯定感が低くなっている可能性があります。」とのこと。人生うまくいかないのは、こうした行動により自己肯定感が下がっているのが原因になっている可能性もありそうですね。

人生がうまくいかないときに試したいこととは

負のスパイラルから抜け出す

人は何か良くないことが起こると、過去の経験から答えを導こうとします。しかし、臨床心理士の吉田さんによれば、過去の失敗や悪いことを思い出すことは負のスパイラルを生むのでやめるべきだと言います。

「人はなにか悪いことが起きると、過去の自分の体験(データベース)を検索する性質があります。それはなにかよい解決方法や対処方法を見つけ出すことが目的なのですが、過去の悪いことを検索すると必然的に、その当時の困った気持ち、怒りや悲しみと言った〝 負の感情〟を思い出すことに。 すると『自分はこんな目に合う運命なのかも』『結局全て自分が悪いのかも』というようなネガティブな気持ちにつられがちに。つまり、自分を助けようとして行う行為が、逆効果になる。これが、負のスパイラルを生み出すと考えられます」(吉田さん)

「困ったことが起きたときには、過去の自分のデータベース検索は避けましょう。また、『いつもこうなる』とか『あの時と同じ』などと問題を膨らませてしまうのもNG!問題を〝 単体〟で対処することを心がけてみてください。そして、〝また失敗する(悪いことが起きる)〟のように心配になってしまう時もあると思います。これも、〝予期不安〟と言って、事前に予測を立てて問題を防ごうとする人の心の働きなのです。が、実のところ、ただ不安を大きくするだけで役には立たないことがほとんどです。〝不安になっているな〟→〝この不安は役には立たないから、ちょっと置いておこう〟と脇にどけられると気持ちが楽になりますよ」(吉田さん)

▼あわせて読みたい