お正月休み明けに「初詣」は遅すぎる!?

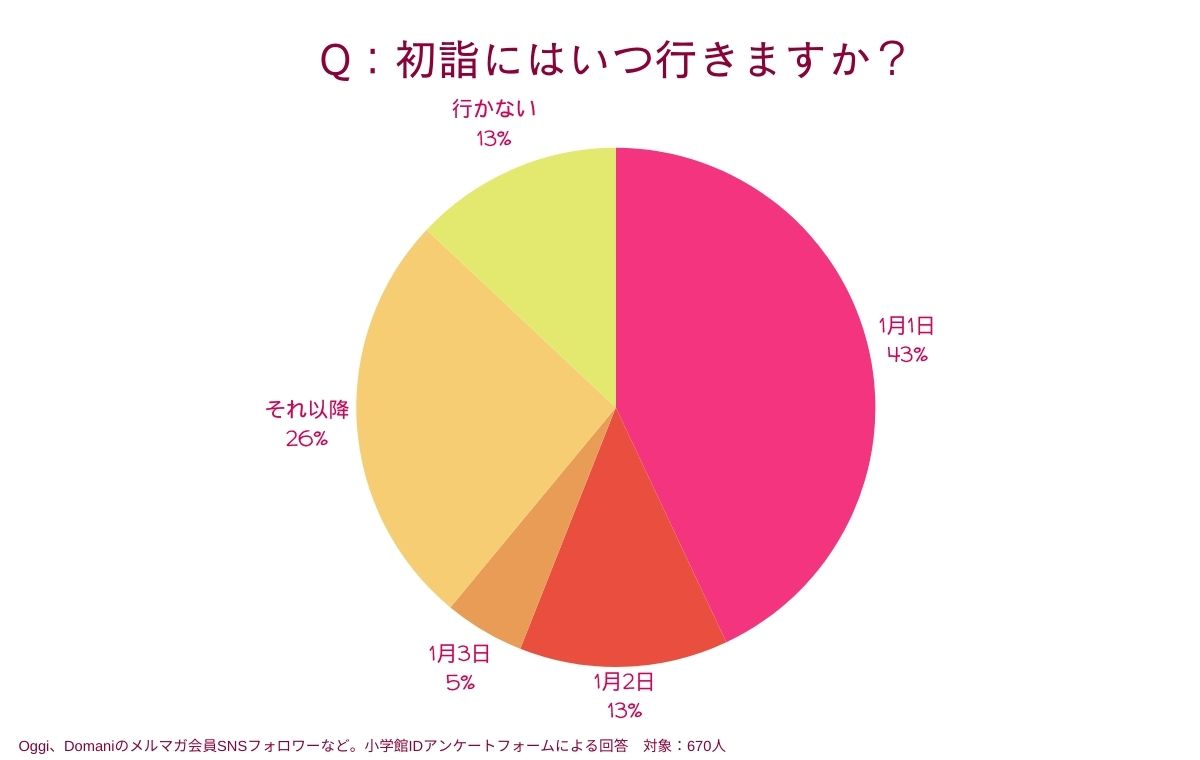

初詣とは「正月、その年初めて社寺に参詣すること。初参り」(デジタル大辞泉より引用)を意味します。元旦に行ければいいけれど、混雑を考えると…。実際とのところ、いつ行く人が多いのでしょうか。Domani読者と姉妹メディアOggiの読者に、初詣に行く日をアンケート調査してみました。

やはり、初詣は1月1日に行くという人が多い様子。1月3日までの三が日に初詣に行くのは、全体の約6割という結果に。「行かない」「1月4日以降」という回答を合わせると39%。人混みを避けるため、「初詣は三が日をすぎてから」という方もいますよね。正月休みが明けた、仕事初めの日に社員全員でお参りをするという会社もあります。

でも、元日から日が経つと、「初詣にしては遅すぎるかな?」と、不安にあることもありますよね。そこで今回は、何日までに初詣をすませるのがベストなのか、マナーコンサルタントの西出ひろ子さんに伺いました。

初詣はいつまでにすませるのがベスト?

初詣の由来は!?

「諸説あるかもしれませんが、日本には『年籠り(としごもり)』という風習がありまた。これは、一家の長である家長が、大晦日の夜から元旦(元日の朝)にかけて、氏神の社(現在の氏神様の神社)に籠り、新年を平安にすごせるよう、祈願していました。これが、大晦日の夜に詣でる『除夜詣』と元旦(元日の朝)に詣でる『元旦詣』となりました。そして、『元旦詣』が、現在の初詣の原形となります」(西出さん)

本来は元日の朝に参拝するもの

「このように見ると、初詣は元日の朝に参拝するものと言えます。とは言え、皆さん全員が元旦に参ることも難しいでしょう。となれば、三が日中に参れば良いとなったり、松の内の1月7日までや、小正月の1月15日や、二十日正月の1月20日までに参るなどと言われる地域もあります。これらは、歳神様がいらっしゃる間にお参りをするのが初詣という考え方からなっているようです」(西出さん)

現在では「分散参拝」や「リモート参拝」という方法も

「これらの時期に集中しない様にと、神社やお寺側もさまざまな配慮をしています。例えば“幸先詣”とし、年明けではなく、年内のうちに初詣を済ませ幸先の良い新年を迎えましょうというものであったり、“分散参拝”や“リモート参拝”などもありますね。また、初詣は、その漢字から、その年に初めて神社などに詣ったとも言えます」(西出さん)

実際にその場にいけなくても心の中で感謝すればよし!

「いつの時代でも皆さん、それぞれに事情があるでしょう。何日までに行けばいいなどの決まりはなく、それを決めつけることもできないと思います。心穏やかに詣れるときに、心から感謝の気持ちを持って参れば良いと思いますし、実際にその場に行くことができない場合は、自分がいる場所から感謝と自分の思いを心の中で唱えたら良いのではないでしょうか」(西出さん)

アンケート調査 対象:Oggi、Domaniのメルマガ会員SNSフォロワーなど。小学館IDアンケートフォームによる回答 回答数:670 期間:2023年11月15日〜25日

マナーコンサルタント

西出ひろ子

参議院議員秘書を経て政治経済ジャーナリストの秘書を経験。その後 マナー講師として独立渡英し海外で起業した経験もあるため、グローバルな視点からマナーをわかりやすく解説している。その実績や成果は、テレビや雑誌などでもマナー界のカリスマとして多数紹介されており、「マナーの賢人」として「ソロモン流」(テレビ東京)や「スーパーJチャンネル」(テレビ朝日)などのドキュメンタリー番組でも紹介された。基本のマナーとそこに気くばりを加えたワンランク上のマナーを紹介した新刊、『さりげないのに品がある気くばり美人のきほん』が好評発売中!

『さりげないのに品がある気くばり美人のきほん』

西出ひろ子マナーサロンHP

イラスト/村澤綾香 構成/木戸恵子 再構成/Domani編集部

あわせて読みたい

-

お餅を包丁でざっくり切るのはダメ! 鏡開きの正しいルールとは【年末年始…

お餅を包丁でざっくり切るのはダメ! 鏡開きの正しいルールとは【年末年始… -

正月飾りと鏡餅、同じタイミングで片付けていませんか?【年末年始にやっ…

正月飾りと鏡餅、同じタイミングで片付けていませんか?【年末年始にやっ… -

送っていない人から年賀状が届いたらいつまでに出すのが正解?【年末年始…

送っていない人から年賀状が届いたらいつまでに出すのが正解?【年末年始… -

お正月に食べてはいけない「肉」があるって知ってた?【年末年始にやって…

お正月に食べてはいけない「肉」があるって知ってた?【年末年始にやって… -

「年越しそば」には食べてはいけない時間帯がある!?【年末年始にやっては…

「年越しそば」には食べてはいけない時間帯がある!?【年末年始にやっては… -

元日に「朝風呂」は入ってはいけない理由【年末年始にやってはいけないこ…

元日に「朝風呂」は入ってはいけない理由【年末年始にやってはいけないこ… -

初詣は本来、2カ所行くのが正解ってホント!?【年末年始にやってはいけない…

初詣は本来、2カ所行くのが正解ってホント!?【年末年始にやってはいけない… -

「三が日」は料理をしないほうがいいって本当!?【年末年始にやってはいけ…

「三が日」は料理をしないほうがいいって本当!?【年末年始にやってはいけ… -

遅すぎる初詣はNG? 何日までに行くのが正解?【年末年始にやってはいけな…

遅すぎる初詣はNG? 何日までに行くのが正解?【年末年始にやってはいけな… -

「アニマル柄」を身につけての神社の参拝はNGです!【年末年始にやっては…

「アニマル柄」を身につけての神社の参拝はNGです!【年末年始にやっては…