Summary

- 端午の節句は年に五つある「五節句」の一つで、男の子の健やかな成長を願う日

- 厄除けの意味を込めて「鎧兜」を、立派に育つように「鯉のぼり」を飾る

- 端午の節句で食べる料理は「ちまき」「柏餅」「筍」「カツオ」など

端午の節句とは?

5月5日は端午の節句と言われるよりも、こどもの日と言われた方がピンとくる人は多いかもしれません。どのような日なのか見ていきましょう。

男の子の健やかな成長を願う日本の伝統行事

端午の節句は年に五つある「五節句」の一つです。五節句は、1月7日の人日の節句、3月3日の上巳の節句、5月5日の端午の節句、7月7日の七夕の節句、9月9日の重陽の節句の五つを指します。

中国伝来の陰陽五行説によると、陽数である奇数が重なる日はめでたい反面、邪気が入りやすいとされました。当初は性別や年齢に関係なく、菖蒲を用いて邪気払いをしていましたが、武家社会で菖蒲が尚武(武を尊ぶこと)に通じることから男の子の節句になり、江戸時代に五節句が制定されて庶民の間にも広がりました。

端午の節句のお祝い方法

端午の節句は「鎧兜」や「鯉のぼり」を飾って祝います。

鎧兜は身を守る道具であることから、子どもを災いから守ってもらう意味を込めて飾ります。武家の間で鎧兜を虫干しするために、表に出しておいた時期と重なったことがきっかけだという説も。

「鯉のぼり」を飾って祝う家も多いでしょう。中国の登竜門という故事に由来し、「子どもが立派に育つように」という願いが込められています。

端午の節句に関連した飾りは、春のお彼岸を過ぎたら飾ってもよいといわれていますが、一般的には4月に入ってから飾り始める家が多く、5月5日を終えたら片付ける家もあれば、5月中旬ごろまで飾っておく家もあります。

▼あわせて読みたい

端午の節句で食べる料理の意味とは?

鎧兜や鯉のぼりを飾ったら、端午の節句にちなんだ料理を食べてお祝いしましょう。5月5日に相応しい料理は、意外にたくさんあります。

端午の節句でよく食べられている料理に込められた意味を見ていきましょう。

邪気を払う「ちまき」

ちまきは、「茅(ちがや、かや)の葉」でもち米を巻いて蒸したものなので「ちまき」といいます。端午の節句にまつわる中国の故事に由来し、端午の節句とともに中国から伝わりました。現在はもち米ではなく、ういろうや葛を包んだ和菓子が主流です。江戸時代には江戸生まれの柏餅が広がりましたが、伝統を重視する関西では今でもちまきが人気です。

子孫繁栄の縁起物「柏餅」

柏餅は「柏の葉」で、あん入りの餅を包んだ和菓子です。柏の葉は新しい芽が成長するまで古い葉を落とさないことから、「家系が続く」、「子孫繁栄」の願いを込めて、江戸時代から端午の節句に柏餅を食べるようになりました。東日本を中心に、端午の節句の定番として広く愛されています。

成長を願う「筍」

筍は「成長が早い植物」として知られ、1日に1m近く成長することがあるほどです。春が旬で、5月下旬ごろまで手に入ります。子どもたちが筍のようにすくすくと育つことを願い、端午の節句の祝い膳に用いられます。煮物や筍ごはんがおすすめです。

おいしく食べるには、とれたてのものを「あく抜き」することが大切。鍋に筍とぬかを入れ、水から煮るだけであく抜きできます。筍が浮いてこないように、落としぶたをすることがポイントです。ぬかが手に入らない場合は、米のとぎ汁と生米で代用できます。

活躍を期待「カツオ」

カツオは「勝つ男」に通じるので、端午の節句にぴったりです。ちょうど初鰹が出回っている時期で、刺身で食べるのはもちろん、ちらし寿司の具などにしてもおいしくいただけます。

端午の節句におすすめの手作りメニュー

端午の節句にホームパーティーをする家は少なくありません。せっかくの機会ですから、端午の節句に相応しい料理を作って盛り上げましょう。

おもてなしにおすすめの料理や、手作りのポイントを紹介します。

大人も子どもも喜ぶ「ちらし寿司」

ちらし寿司は彩り豊かで、華やかなお祝いの席にぴったりな料理です。手間がかかるように思えますが、酢飯の上に好きな具を散らすだけなので簡単に作れます。

上に乗せる具は、カツオや海老などの海鮮・野菜・錦糸卵など、彩りを考えて選びましょう。赤・黄・緑と、鮮やかな色の食材を組み合わせると見栄え良く作れます。インゲンやニンジンなどの野菜は、あらかじめ塩ゆでしておきましょう。

大皿に盛り付ける以外にも、一つずつカップに入れて可愛らしく盛り付けたり、端午の節句にちなんで鯉のぼりの形に型抜きしたりしても、楽しい雰囲気を演出できます。

▼あわせて読みたい

出世魚を使った「ぶり大根」

子どもが健やかに成長し社会で活躍できるように、出世魚を使った料理もおすすめです。出世魚は稚魚から成長するにつれて呼び名が変わっていく魚のことで、イナダやワラサが十分に成長するとブリと呼ばれるようになります。

新鮮なブリを大根と煮て食べるぶり大根は、子どもから大人まで人気がある料理です。おいしく作るには、丁寧に下ごしらえをしましょう。

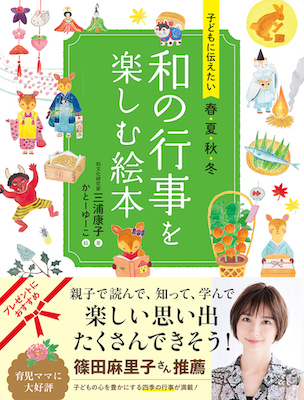

季節の行事を親子でいっしょに学べる絵本形式の実用書です。ものごとの由来やしきたり、遊び方、箸の持ち方、衣服のたたみ方など、行事を子育てに役立てるコツを豊富なイラストで楽しく紹介。文化と愛情を伝える「行事育」が手軽に実践できます。

監修/和文化研究家

三浦康子

古を紐解きながら今の暮らしを楽しむ方法をテレビ、ラジオ、新聞、雑誌、Web、講演などで提案しており、「行事育」提唱者としても注目されている。連載、レギュラー多数。All About「暮らしの歳時記」、私の根っこプロジェクト「暮らし歳時記」などを立ち上げ、大学で教鞭もとっている。著書『子どもに伝えたい 春夏秋冬 和の行事を楽しむ絵本』(永岡書店)ほか多数。

端午の節句に食べるそのほかの食べ物は?

端午の節句に食べる代表的な食べ物をひとつご紹介します。

草餅

草餅に使われている蓬(よもぎ)が薬草であったことや、その独特の強い香りが「邪気を祓う」と中国で言われていたことから、端午の節句にも草餅が食べられるようになりました。また、蓬が丈夫であることから、その生命力の高さにあやかって「子孫繁栄」の象徴として草餅にして食べるようになったとも言われています。

鯛

紅白の色合いや「めでたい」の語呂合わせから、端午の節句に限らず縁起物として親しまれている鯛料理は端午の節句にも登場します。鯛料理には華やかなイメージもあることから、親族が集まっての食事会に最適です。中でも兜煮やお頭付きの塩焼き、鯛めしなどが定番です。

端午の節句に食べられているご当地料理は?

端午の節句には関東では「柏餅」を、関西では「ちまき」を食べることが一般的ですが、その地域ならではの料理はまだあるのでしょうか?

べこもち(北海道・青森県)

べこもちは主に米粉と砂糖で作られ、白黒の2色カラーが特徴的です。「べこもち」の名前の由来は白黒が牛のカラーと同じであることから、牛(べこ)と呼ばれるようになった説と、米粉を使用していることから、「べいこ」と名付けられた説があります。葉のような形をしたものが一般的ですが、現在は牛の形や丸型など、様々な形のべこもちが作られています。

笹巻き(秋田県・山形県など)

笹巻きは、もち米を笹の葉で巻いて煮た料理です。山形県の庄内では灰汁の上澄みを使って茹でた黄色い笹巻きが特徴的で、秋田県ではもち米を笹の葉で巻いて、い草で結んで蒸し上げたものをそのままやきなこと砂糖、黒蜜などをかけて食べます。

笹団子(新潟県)

笹団子は、餡入りの草餅を笹の葉に包んで、スゲなどの紐で結んだ俵形のお菓子です。端午の節句のお祝いとしてはもちろん、地域の銘菓としても長く愛されています。

朴葉巻(長野県・岐阜県)

朴葉巻は長野県木曽地域や岐阜県の東濃地方などで親しまれている和菓子です。餡入りの団子を朴の葉で包んで蒸したもので、柏餅の葉を朴葉に変えたものだと考えるとイメージしやすいでしょう。

麦団子(徳島県)

麦団子は、大麦の粉でお団子を作り、山帰来の葉で包んだお団子です。旧暦の5月5日が稲刈りの時期と重なったことから、収穫した麦を粉にしてだんごを作り、ちまきや柏餅と共に端午の節句に食べていたと言われています。

鯉生菓子(長崎県)

長崎では「鯉」をモチーフにした和菓子でお祝いをしたり、お祝いのお返しとして配る風習があります。求肥で餡を包んだものが一般的で、鯉のぼりなどではなく「鯉」をイメージした見た目も印象的です。また、現在では鯉の形をした「鯉かまぼこ」や「鯉パイ」「鯉カステラ」など様々な商品が登場しています。

鯨ようかん(宮崎県)

宮崎県では、端午の節句が近付くと「鯨ようかん」が店頭に並びます。米の粉を練った生地に餡を挟んだ形が特徴的で「鯨のように大きくたくましく育ってほしい」という願いが込められています。また、賞味期限が短いことから「さしみ」とも呼ばれており、宮崎県でしか買えないレアなお菓子としても有名です。

あくまき(鹿児島県)

「あくまき」は鹿児島県独特の餅菓子で、薩摩の島津義弘が日持ちのする食糧として持参したのがはじまりだと言われています。もち米を木や竹を燃やした灰からとった灰汁(あく)に浸した後、そのもち米を孟宗竹(もうそうちく)の皮で包んで、灰汁水で数時間煮込んでつくられ、食べやすい大きさに切ってから、きなこや黒糖などをまぶしていただきます。

ちんびん、ポーポー(沖縄県)

沖縄では端午の節句に「ちんびん」や「ポーポー」が食べられています。ちんびんは、小麦粉に黒糖を混ぜて薄く焼いたお菓子で、ポーポー小麦粉と豚肉を油で炒めて甘辛く味付けしたアンダンスー使ったお菓子です。どちらも見た目は似ていますが、ちんびんは黒くて甘く、ポーポーはアンダンスーが入っているため味噌風味なのが特徴です。

あわせて読みたい