ウィットとは?意味や使い方を解説

「ウィットに富む」といえば褒め言葉でもありますが、「ウィット」の具体的な意味を知らずに使っている人も多いかもしれません。具体的には何を指しているのか、ウィットの意味や使い方を紹介します。

(c) Adobe Stock

意味と由来を解説

ウィットは、英語の「wit」が由来とされる「機知・機転・才知」を意味する言葉です。もともとは知力・認識力を指しましたが、17世紀ごろのイギリスにおいて「機転を利かせたうまい表現」を意味するようになったとされています。

18世紀ごろからはさらに発展して、知的で人を驚かすようなしゃれた発想がウィットと呼ばれるようになり、しばしば皮肉が混ざる意味合いを持って使われていたようです。

現代でも、意外な切り口で人を驚かせるような、鋭い知性を感じさせる表現・物事の捉え方をウィットと呼ぶ傾向にあります。

ウイット

気のきいた会話や文章などを生み出す才知。機知。とんち。「ウイットに富んだ会話」

引用:小学館 デジタル大辞泉

使い方と例文

ウィットは「ウィットのある」「ウィットに富んだ」「ウィットを利かせる」といった言い回しで使われることが多いです。たとえば、以下のような使い方があります。

【例文】

●彼は自分に不利な状況を、とっさの一言で有利に変えた。本当にウィットに富んだ人だ

●ドラマの中のウィットを利かせた会話は、ついまねしたくなる

一方で「ウィットに欠ける」といえば、臨機応変に対応できないことや、知的な面白さがないことをいいます。

【例文】

●彼のおしゃべりは、ウィットやユーモアに欠けている

上記例文のようにウィットがあるという表現は、機転が利いていることを意味し、その人物そのものや表現を褒めるときに使われます。

ウィットの類義語・言い換え表現

ウィットにはいくつかの類義語や言い換え表現がありますが、似た意味を持つ言葉でも、重なる部分や由来は異なります。それぞれの言葉について解説します。

(c)Adobe Stock

機知などの意味を持つ「エスプリ」

エスプリは、フランス語の「esprit」が由来となった言葉です。「精神」あるいは「機敏な才気・機知」と訳され、後者の意味はウィットとほとんど同じといえます。

鋭い皮肉のような、その場の状況に合わせて気の利いた表現ができる頭のよさ、機知にあふれていることを表すのがエスプリです。「エスプリの利いた」「エスプリに富んだ」といった表現のほか、「エスプリにあふれた」「エスプリがちりばめられた」という言い回しもできます。

エスプリ(〈フランス〉esprit)

1 精神。精髄。

2 機敏な才気。機知。「エスプリに富んだ作品」

引用:小学館 デジタル大辞泉

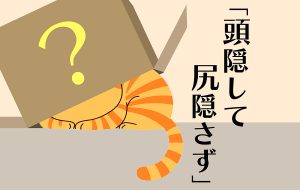

一休さんの逸話としても知られる「とんち」

とんちといえば「一休さん」の呼び名で親しまれる、室町時代の僧「一休宗純」の逸話が有名です。たとえばこんな話があります。

将軍足利義満は、あるとき宗純に、屏風に描かれた虎退治を命じました。虎が夜になると屏風を抜け出して困るから、出てこないように虎を縛れという無理難題です。宗純は「虎を捕まえるので、誰か屏風から虎を追い出してください」と切り替えして、義満を苦笑させました。

このように、とんちは「その場に合わせて素早く返せる知恵」のことをいい、ウィットとほとんど同じ意味合いで使われます。

とん‐ち【頓知/頓×智】

その場に応じて即座に出る知恵。機知。「―を働かす」

引用:小学館 デジタル大辞泉

場を和ませる「ユーモア」

ユーモアもウィットの類義語といわれますが、ニュアンスはやや異なります。ユーモアは、その場を和ませる笑いを生むセンスや、温かな感情を呼び起こすようなおかしさを表わす言葉です。

一方ウィットは、機転を利かせたうまい表現や、それを生み出す知的な鋭さを指すため、必ずしも笑えるような表現を含んでいるわけではありません。

ユーモア(humor)

人の心を和ませるようなおかしみ。上品で、笑いを誘うしゃれ。諧謔かいぎゃく。「ユーモアに富んだ会話」「ユーモアの通じない人」「ブラックユーモア」

引用:小学館 デジタル大辞泉

ウィットの対義語もチェック

ウィットの対義語には「」といった言葉が挙げられます。鈍感や愚かさとはどういうときに使われるのか、同じような意味合いを持つ英語と、例文も併せて解説します。

(c) Adobe Stock

「dullness(=鈍感)」

ウィットの対照的表現に挙げられるのは、英語の場合は「dullness」が当てはまります。dullnessは、感覚や感度がにぶいことや、空気が読めず気が利かない様子をいいます。

dull・ness

/dʌ́lnis/

[名]

1 (刃物の)切れ味の悪さ.

2 鈍感,のろいこと.

3 (色・音の)さえないこと,鈍さ;(気分・天候などの)うっとうしさ,さえないこと,重苦しさ.

4 (市況などの)不活発,不景気.

5 (生活・話などの)単調さ,退屈.

引用:小学館 プログレッシブ英和中辞典(第5版)

【例文】

●鈍感で反応の遅すぎる自分が嫌になる

●ある種の鈍感さは、ストレスをため込まないために必要らしい

ウィットのように、人の反応や頭の回転などに対して使う場合には、「感じ方が遅い」「感じない」「他人の感情を気にしない」といった意味合いになります。知的刺激が足りないことから、dullnessは「退屈」「色や音がさえないこと」とも訳されます。

「stupidity(=愚かさ)」

「stupidity」と表される愚かさは、形容動詞から名詞に派生した言葉で「判断力・理解力がにぶいこと」「未熟なこと」などをいいます。「愚かさ(おろかさ)」もウィットの対照表現の一つです。

【例文】

●何度も彼にだまされているのにまた信じるなんて、愚かさを絵に描いたようだ

●「猿に木登り」とは、その事柄を熟知している人に解説する愚かさをいう

愚かさという言葉は基本的にネガティブな感情のため、誰かに対して使う場合は相手を傷付ける可能性が高く、注意が必要です。

stu・pid・i・ty

/stjuːpídəti | stjuː-/

[名]

1 (人の)ばかさ加減,愚かさ.

2 〔通例-ties〕ばかな言動,愚行.

引用:小学館 プログレッシブ英和中辞典(第5版)

メイン・アイキャッチ画像:(c) Adobe Stock

▼あわせて読みたい